Nexialisme

Le nexialisme (du latin nexus qui signifie « lien », « articulation » et de nectere, « lier »), est un terme inventé par l'écrivain de science-fiction A. E. van Vogt dans son livre la Faune de l'espace. Cela désigne une méthode scientifique consistant à articuler les savoirs de manière composite pour trouver des solutions originales aux problèmes posés et dégager de nouvelles pistes. (wikipedia)

THESAURUS - L'objectif, hormis les articles d'images et de sons glanés ou perso, est de constituer une base de données subjective autodidactique et transversale d'extraits de textes littéraires, poétiques.

Entendons-nous bien, je ne suis pas d'accord avec toutes les idées développées dans les textes, mais c'est leur choix et leur juxtaposition ici qui me semble aborder/contourner/recouvrir/dessiner plusieurs sujets qui m’intéressent.

Cette partie s'aborde en navigant par MOT-CLE ou AUTEUR

Soyez indulgents, le blog est tout neuf, j'ai encore pas mal d'archives de base à numériser et/ou transférer, en plus des nouvelles trouvailles.

N'hésitez pas à laisser des commentaires...

Entendons-nous bien, je ne suis pas d'accord avec toutes les idées développées dans les textes, mais c'est leur choix et leur juxtaposition ici qui me semble aborder/contourner/recouvrir/dessiner plusieurs sujets qui m’intéressent.

Cette partie s'aborde en navigant par MOT-CLE ou AUTEUR

Soyez indulgents, le blog est tout neuf, j'ai encore pas mal d'archives de base à numériser et/ou transférer, en plus des nouvelles trouvailles.

N'hésitez pas à laisser des commentaires...

20/08/2014

06/09/2012

Gaston BACHELARD - La flamme d'une chandelle

Auteur : Gaston BACHELARD

Titre original : La flamme d'une chandelle.

Un être rêveur heureux de rêver, actif dans sa rêverie, tient une vérité de l'être, un avenir de l'être humain.

(...)

Il semble qu'il y ait en nous des coins sombres qui ne tolèrent qu'une lumière vacillante.

(...)

qui se confie aux rêveries de la petite lumière découvrira cette vérité psychologique : l'inconscient tranquille, l'inconscient sans cauchemars, l'inconscient en équilibre avec sa rêverie

(...)

Le clair-obscur du psychisme c'est la rêverie, une rêverie calme, calmante, qui est fidèle à son centre, éclairée en son centre et non pas resserrée sur son contenu.

(...)

Dans le rêve nocturne règne l'éclairage du fantastique. Toute est fausse lumière. Souvent on y voit trop clair. Les mystères eux-mêmes sont dessinés, dessinés en trait fort.

(...)[Alors qu'à la lumière d'une chandelle](...)

On y voit clair en soi-même et cependant on rêve. On ne risque pas toute sa lumière, on est pas le jouet, la victime de cette rêvasserie qui tombe à la nuit, qui nous livre pieds et poings liés..."

Auteur : Edward Limonov

Titre original : Ecrivain internationnal.

Titre Francais : American Gods.

Titre Francais : American Gods.

ISBN : 978-2-905344-19-9

Le Dilletante, 1987 - traduction : Anne Coldefy-Faucard et Catherine Prokhoff

Page 32.

Que tout est foutu si elle ne se considèrent que comme des femmes. Mais qu'elles ont l'avenir devant elles si elle se voient comme des êtres méchants, libres et plein d'ardeur.

05/09/2012

Fat City - Alan Vega, Alex Chilton, Ben Vaughn + LA Woman - The doors

La version de Alan Vega, Alex Chilton, Ben Vaughn album Cubist Blues :

The Doors - LA Woman

03/09/2012

Neil GAIMAN - American Gods - 001

Auteur : Neil GAIMAN

Titre original : American Gods.

Titre Francais : American Gods.

Titre Francais : American Gods.

ISBN : 2-290-33041-8

J'ai lu, Août 2004 - traduction : Michel Chrestien

Page 180 et 181.

— Bon, d'accord, il y a des histoires avec des dieux. Qu'est-ce que vous voulez dire? Que ces types-là avaient des hallus?

— Non, ce n'est pas ça.

—J'ai lu un bouquin sur le cerveau, reprit Sam en se rongeant un ongle. C'était à ma colocataire, en cité-U, elle n'arrêtait pas de le trimballer. Ça disait qu'il y a cinq mille ans, les lobes du cerveau se sont fondus, alors qu'avant, chaque fois que l'hémisphère droit disait quelque chose, les gens avaient l'impression d'entendre la voix d'un dieu leur dicter leur conduite. Tout est dans le cerveau.

—Je préfère ma théorie, dit Ombre.

— C'est quoi, votre théorie?

—Qu'à l'époque, on rencontrait un dieu de temps en temps.

— Oh. » Il y eut un silence, sauf pour les vibrations de la voiture, le rugissement du moteur et le grondement du pot d'échappement - assez inquiétant. Puis : «Vous croyez qu'ils sont toujours là-bas?

— Où ça?

— En Grèce. En Egypte. Dans les îles. Tous ces endroits-là. Vous croyez que si on allait se promener là où les anciens se promenaient, on verrait des dieux?

— Peut-être. Mais on ne s'en rendrait sans doute pas compte."

—Je parie que c'est comme les extraterrestres. De nos jours, les gens voient des extraterrestres. Autrefois, il voyaient des dieux. Les aliens viennent peut-être de l'hémisphère droit du cerveau.

—Je ne crois pas que les dieux aient jamais imposé de sondes rectales aux humains. Et ils ne mutilaient pas eux-mêmes le bétail : ils avaient des gens pour ça. »

Sam eut un petit rire. Ils roulèrent en silence pendant quelques minutes, puis elle reprit la parole :

«Ça me rappelle mon histoire de dieux préférée apprise en Religion comparée. Vous voulez l'entendre?

— Et comment.

— Bon, alors c'est sur Odin, le dieu nordique, vous | voyez? Il y a un roi viking sur un drakkar - ça se passe au I temps des Vikings, hein, c'est évident - et il se retrouve dans

une zone de calme plat, alors il dit que si Odin lui envoie du vent pour leur faire regagner la terre, il lui sacrifiera un de ses hommes. Le vent arrive et ils débarquent. Une fois à terre, tout le monde tire au sort pour savoir qui sera sacrifié, et ça tombe sur le roi lui-même. Il n'en est pas très content, mais on se dit qu'on n'a qu'à le pendre symboliquement et que ça fera le même effet. On lui enroule des intestins de veau autour du cou, on attache un bout à une branche très fine, on pique le roi avec un roseau à la place d'un javelot, et on lui dit : ok, c'est bon, tu viens d'être pendu, sacrifié à Odin. »

La route s'incurva : «Autre Part (300 hab.) », foyer du challenger pour le championnat de patinage de vitesse des moins de douze ans, accueillait deux gigantesques entreprises de pompes funèbres, une de chaque côté de la route. De combien d'établissements de ce genre trois cents habitants avaient-ils besoin? se demanda Ombre.

« Dès qu'ils prononcent le nom d'Odin, le roseau se transforme en javelot et embroche le roi, les intestins de veau se transforment en corde, la petite branche en grosse, et l'arbre la hisse pendant que le sol se dérobe, si bien que le gars se retrouve pendu avec une blessure au côté et le visage tout noir jusqu'à ce que mort s'ensuive. Fin de l'histoire. Les Blancs ont des dieux carrément déjantés, monsieur Ombre.

— Eh oui. Vous n'êtes pas blanche? —Je suis Cherokee.

— Pur sang?

— Non, seulement la moitié. Ma mère est blanche. Mon père venait d'une réserve indienne. Il est passé par ici, il a épousé maman, et quand ils se sont séparés, il est retourné en Oklahoma.

—À la réserve?

— Non. Il a emprunté de l'argent et ouvert une imitation de Taco Bell qui s'appelle 7àco Bill's. Il se débrouille bien.

31/08/2012

Neil GAIMAN - American Gods - 002

Auteur : Neil GAIMAN

Titre original : American Gods.

Titre Francais : American Gods.

Titre Francais : American Gods.

ISBN : 2-290-33041-8

J'ai lu, Août 2004 - traduction : Michel Chrestien

Page 524 et 529.

Ayant achevé sa cannette, il rota et alla s'en chercher une autre, tandis qu'Ombre ouvrait la sienne. Tous deux s'assirent sur un rocher, près de fougères vert pâle, dans la lumière matinale, et ils sirotèrent leur bière en regardant la cascade. Des plaques de neige subsistaient aux endroits que le soleil n'atteignait jamais.

La terre était boueuse, détrempée.

« Harry était diabétique, reprit Whiskey Jack. C'est des choses qui arrivent. Trop. Vous, vous venez en Amérique, vous nous prenez notre canne à sucre, nos pommes de terre et notre maïs; ensuite vous nous vendez des chips, du pop-corn au caramel, et c'est nous qui tombons malades. » Il but une gorgée, pensif. « Il avait gagné un ou deux prix pour ses poèmes. Des types du Minnesota voulaient même en faire un livre. Alors, il est parti les voir dans sa voiture de sport. Il avait échangé ton'Bago contre une Miata jaune. Les docteurs ont dit qu'il avait dû tomber dans le coma en conduisant, quitter la route et percuter un de vos panneaux de signalisation. Comme vous êtes trop paresseux pour regarder où vous êtes, pour lire la montagne et les nuages, vous avez besoin de panneaux partout, vous autres. Donc, Harry Bluejay est parti à jamais habiter avec frère Loup. Moi, plus rien ne me retenait là-bas : je suis allé vers le nord. Ça regorge de poisson, dans les environs.

— Désolé pour ton neveu.

— Moi aussi. Bref, ça fait que maintenant, je vis ici. Loin des maladies de l'homme blanc. Des routes de l'homme blanc. Des panneaux de l'homme blanc. Des Miata jaunes de l'homme blanc. Du pop-corn au caramel de l'homme blanc.

— De la bière de l'homme blanc?» Whiskey Jack regarda la cannette.

« Quand vous abandonnerez enfin la lutte et rentrerez chez vous, vous pourrez nous laisser les brasseries Budweiser, dit-il.

— Où sommes-nous? demanda Ombre. Est-ce que je suis sur l'arbre? Est-ce que je suis mort? Est-ce que je suis ici? Je croyais que tout était fini. Quelle est la réalité?

— Oui.

— Quoi,"oui"? C'est pas une réponse,"oui".

— C'est une très bonne réponse. Et en plus, elle est vraie.

— Est-ce que tu es un dieu, toi aussi? L'Indien secoua la tête.

—Je suis un héros culturel. On a en gros le même emploi que les dieux, mais on fait plus de conneries et personne ne nous révère. Les gens racontent des histoires sur nous, mais aussi bien celles où on passe pour des cons que celles où on brille.

—Je vois », dit Ombre.

Et c'était vrai. Plus ou moins.

«Écoute, ce n'est pas un bon pays pour les dieux, reprit Whiskey Jack. Mon peuple l'a compris depuis longtemps. Il y a des esprits créateurs qui ont trouvé la Terre, ou qui l'ont créée, ou qui l'ont chiée, mais réfléchis un peu : qui révérerait Coyote? Il a sauté la Femme Porc-Epic et il s'est retrouvé la bite déguisée en pelote d'épingles. Quand il s'engueule avec les rochers, c'est les rochers qui gagnent.

«Alors, oui, mon peuple pense que peut-être, il y a quelque chose derrière tout ça, un créateur, un grand esprit : on lui dit merci, parce que c'est toujours une bonne chose à dire. Mais on n'a jamais construit d'églises. On n'en avait pas besoin. Notre église, c'était le pays. Notre religion, c'était le pays. Le pays était plus vieux et plus sage que le peuple qui l'habitait. Il nous donnait du saumon, du maïs, du bison et du pigeon migrateur. Il nous donnait du riz sauvage et des vairons. Il nous donnait des melons, des courges et des dindes. Nous étions ses enfants, tout comme le porc-épic, le putois et le geai. » Il acheva sa deuxième bière et désigna le cours d'eau né de la cascade. «Tu suis la rivière un moment et tu arrives aux lacs où pousse le riz sauvage. À la bonne époque, tu pars en canoë avec un copain, tu bats le riz, tu le fais cuire, tu l'entreposes, et il te permet de vivre un bon moment. Ailleurs, il pousse d'autres choses. Au sud, tu trouves des oranges, des citrons, et puis ces petits machins verts, là, qui ressemblent à des poires...

— Les avocats ?

— Les avocats, c'est ça. Ici, il n'en pousse pas. C'est un coin à riz sauvage. À élans. Ce que j'essaie de dire, c'est que toute l'Amérique est comme ça. Ce n'est pas un bon pays pour les dieux. Ils y poussent mal. Ils sont comme des avocats qui essaieraient de pousser dans une terre à riz sauvage. |

— Ils ne poussent peut-être pas bien, mais ils partent en guerre », objecta Ombre à qui les souvenirs revenaient.

Ce fut la seule fois qu'il entendit le rire de Whiskey Jack, presque un aboiement, dépourvu d'humour.

« Hé, si tous tes copains se foutaient à l'eau, t'en ferais autant?

— Peut-être. »

Ombre se sentait bien et ne pensait pas que ce fût juste l'effet de la bière. Il ne se rappelait pas s'être jamais senti aussi vivant, aussi en accord avec lui-même.

« Ça ne va pas être une guerre.

— Quoi, alors?»

L'Indien écrasa sa cannette entre ses mains jusqu'à l'aplatir.

« Regarde », dit-il en désignant la cascade. Le soleil était assez haut pour mettre en relief les embruns: un nuage arc-en-ciel en suspension. Ombre songea qu'il n'avait jamais rien vu de plus beau. « Ça va être un bain de sang », acheva Whiskey Jack d'une voix plate.

Ombre, alors, vit. Il vit l'ensemble du tableau et le découvrit d'une effrayante simplicité. Secouant la tête, il pouffa puis se mit à rire à gorge déployée.

« Ça va ?

—Très bien. C'est juste que j'ai vu les Indiens cachés. Pas tous, mais je les ai vus.

— Sûrement les Ho Chunk. Ces gars-là n'ont jamais su se planquer. » Whiskey Jack leva les yeux vers le soleil. « Il est temps de rentrer, ajouta-t-il en se levant.

— C'est une arnaque à quatre mains, dit Ombre. Rien à voir avec une guerre, hein ? »

Son compagnon lui tapota le bras.

«Tu n'es pas si bête que ça », remarqua-t-il.

L'Indien retourna à sa cabane dont il ouvrit la porte. Ombre hésita.

«J'aimerais bien rester avec toi, dit-il. Ça m'a l'air d'être un bon endroit.

—Il y a un tas de bons endroits. C'est d'ailleurs un peu le problème. Écoute : les dieux meurent quand ils sont oubliés. Les gens meurent aussi. Mais le pays reste. Les bons endroits et les mauvais. Le pays ne bouge jamais. Pas plus que moi. »

Ombre referma la porte. Quelque chose l'aspirait. Il était à nouveau seul dans l'obscurité, mais une obscurité qui se fit de plus en plus claire, jusqu'à brûler comme le soleil.

Puis la douleur arriva.

Des fleurs printanières naissaient sous les pas d'Easter.

La déesse dépassa les ruines d'une vieille ferme. Aujourd'hui encore, quelques murs restaient debout, jaillissant des hautes herbes telles des dents cariées. Une pluie fine tombait de bas et sombres nuages. Il faisait froid.

À quelque distance de la ferme démolie poussait un arbre, un gigantesque frêne argenté qu'on pouvait croire dénudé par l'hiver. Dans l'herbe, à son pied, gisaient de petits tas d'étoffe déchirée. Easterse pencha pour ramasser un objet blanchâtre : un fragment d'os rongé, naguère portion d'un crâne humain. Elle le rejeta à terre.

Puis elle considéra le supplicié avec un sourire malicieux.

« Il ne sont pas aussi intéressants une fois nus, constata-t-elle. La moitié du plaisir, c'est de les déballer, comme avec les cadeaux et les œufs. »

L'homme à tête de faucon qui marchait près d'elle baissa les yeux sur son pénis et sembla prendre conscience de sa nudité.

«Je peux regarder le soleil en face sans ciller, dit-il. — C'est très fort, lui assura Easter. Bon, descendons-le de là. »

Les cordes humides qui retenaient Ombre, depuis longtemps pourries, se rompirent sans mal sous les tractions des deux arrivants. Le supplicié allait glisser mais, l'ayant rattrapé et le portant aisément en dépit de sa masse, ils le déposèrent dans l'herbe grise.

Glacé, il ne respirait pas. La tache de sang séché qui maculait son flanc évoquait la trace d'un coup de lance.

«Et maintenant?

— Maintenant, on le réchauffe, dit Easter. Tu sais ce que tu as à faire.

— Oui. Je ne peux pas.

—Si tu ne voulais pas me donner un coup de main, il ne fallait pas m'appeler. »

Elle tendit une main blanche vers Horus, caressa ses cheveux noirs. Lui la regarda avec intensité, en clignant des yeux. Puis il devint flou, comme s'il s'était trouvé au milieu d'une brume de chaleur.

L'œil du faucon qui faisait face à la déesse étincelait d'une lueur orangée. On eût dit qu'une flamme s'y était allumée ; une flamme demeurée bien longtemps éteinte.

L'oiseau prit son envol, décrivant une spirale, contournant le nuage gris derrière lequel devait se trouver le soleil. À mesure qu'il grimpait, il devint tache, puis simple point, puis il ne fut plus possible que de l'imaginer. Les nuages commencèrent à mincir, à s'évaporer. Un unique rayon de soleil les pénétra, baignant le pré d'une magnifique lueur, mais l'image ne tarda pas à se modifier quand ils disparurent tout à fait. Bientôt, l'astre du matin brilla tel un soleil estival de midi, changeant la rosée en brume, la brume en néant.

— Je suis un héros culturel. On a en gros le même emploi que les dieux, mais on fait plus de conneries et personne ne nous révère. Les gens racontent des histoires sur nous, mais aussi bien celles où on passe pour des con* que celles où on brille.

—Je vois », dit Ombre.

Et c'était vrai. Plus ou moins.

« Écoute, ce n'est pas un bon pays pour les dieux, reprit Whiskey Jack. Mon peuple l'a compris depuis longtemps. Il y a des esprits créateurs qui ont trouvé la Terre, ou qui l'ont créée, ou qui l'ont chiée, mais réfléchis un peu : qui révé^ rerait Coyote? Il a sauté la Femme Porc-Epic et il s'est retrouvé la bite déguisée en pelote d'épingles. Quand il s'engueule avec les rochers, c'est les rochers qui gagnent.

«Alors, oui, mon peuple pense que peut-être, il y a quelque chose derrière tout ça, un créateur, un grand esprit : on lui dit merci, parce que c'est toujours une bonne chose à dire. Mais on n'a jamais construit d'églises. On n'en avai pas besoin. Notre église, c'était le pays. Notre religion, c'ét le pays. Le pays était plus vieux et plus sage que le peupla qui l'habitait. Il nous donnait du saumon, du maïs, du bisoiï et du pigeon migrateur. Il nous donnait du riz sauvage e(j des vairons. Il nous donnait des melons, des courges et d dindes. Nous étions ses enfants, tout comme le porc-épi le putois et le geai. » Il acheva sa deuxième bière et désigna le cours d'eau né de la cascade. «Tu suis la rivière u~ moment et tu arrives aux lacs où pousse le riz sauvage. À1 bonne époque, tu pars en canoë avec un copain, tu bats 1 riz, tu le fais cuire, tu l'entreposes, et il te permet de vivre u bon moment. Ailleurs, il pousse d'autres choses. Au sud, t trouves des oranges, des citrons, et puis ces petits machi verts, là, qui ressemblent à des poires...

— Les avocats?

— Les avocats, c'est ça. Ici, il n'en pousse pas. C'est un coin à riz sauvage. À élans. Ce que j'essaie de dire, c'est que toute l'Amérique est comme ça. Ce n'est pas un bon pays pour les dieux. Ils y poussent mal. Ils sont comme des avocats qui essaieraient de pousser dans une terre à riz sauvage.

— Ils ne poussent peut-être pas bien, mais ils partent en guerre », objecta Ombre à qui les souvenirs revenaient.

Ce fut la seule fois qu'il entendit le rire de Whiskey Jack, presque un aboiement, dépourvu d'humour.

« Hé, si tous tes copains se foutaient à l'eau, t'en ferais autant?

— Peut-être. »

Ombre se sentait bien et ne pensait pas que ce fût juste l'effet de la bière. Il ne se rappelait pas s'être jamais senti aussi vivant, aussi en accord avec lui-même.

« Ça ne va pas être une guerre.

— Quoi, alors?»

L'Indien écrasa sa cannette entre ses mains jusqu'à l'aplatir.

« Regarde », dit-il en désignant la cascade. Le soleil était assez haut pour mettre en relief les embruns : un nuage arc-en-ciel en suspension. Ombre songea qu'il n'avait jamais rien vu de plus beau. « Ça va être un bain de sang », acheva Whiskey Jack d'une voix plate.

Ombre, alors, vit. Il vit l'ensemble du tableau et le découvrit d'une effrayante simplicité. Secouant la tête, il pouffa puis se mit à rire à gorge déployée.

« Ça va ?

—Très bien. C'est juste que j'ai vu les Indiens cachés. Pas tous, mais je les ai vus.

—Sûrement les Ho Chunk. Ces gars-là n'ont jamais su se planquer. » Whiskey Jack leva les yeux vers le soleil. « Il est temps de rentrer, ajouta-t-il en se levant.

— C'est une arnaque à quatre mains, dit Ombre. Rien à voir avec une guerre, hein ? »

Son compagnon lui tapota le bras.

«Tu n'es pas si bête que ça », remarqua-t-il.

L'Indien retourna à sa cabane dont il ouvrit la porte.

Ombre hésita.

«J'aimerais bien rester avec toi, dit-il. Ça m'a l'air d'être

un bon endroit.

— Il y a un tas de bons endroits. C'est d'ailleurs un peu le problème. Écoute : les dieux meurent quand ils sont

oubliés. Les gens meurent aussi. Mais le pays reste. Lel bons endroits et les mauvais. Le pays ne bouge jamais. Pajj: plus que moi. »

Ombre referma la porte. Quelque chose l'aspirait. Il était à nouveau seul dans l'obscurité, mais une obscurité qui se fit de plus en plus claire, jusqu'à brûler comme le soleil.

Puis la douleur arriva.

Des fleurs printanières naissaient sous les pas d'Easter.

La déesse dépassa les ruines d'une vieille ferme. Aujourd'hui encore, quelques murs restaient debout, jaillissant des hautes herbes telles des dents cariées. Une pluie fine tombait de bas et sombres nuages. Il faisait froid.

À quelque distance de la ferme démolie poussait un arbre, un gigantesque frêne argenté qu'on pouvait croire dénudé par l'hiver. Dans l'herbe, à son pied, gisaient de petits tas d'étoffe déchirée. Easter se pencha pour ramasser un objet blanchâtre : un fragment d'os rongé, naguère portion d'un crâne humain. Elle le rejeta à terre.

Puis elle considéra le supplicié avec un sourire malicieux.

« Il ne sont pas aussi intéressants une fois nus, constata-t-elle. La moitié du plaisir, c'est de les déballer, comme avec les cadeaux et les œufs. »

L'homme à tête de faucon qui marchait près d'elle baissa les yeux sur son pénis et sembla prendre conscience de sa nudité.

«Je peux regarder le soleil en face sans ciller, dit-il. — C'est très fort, lui assura Easter. Bon, descendons-le de là. »

Les cordes humides qui retenaient Ombre, depuis longtemps pourries, se rompirent sans mal sous les tractions des deux arrivants. Le supplicié allait glisser mais, l'ayant rattrapé et le portant aisément en dépit de sa masse, ils le déposèrent dans l'herbe grise.

Glacé, il ne respirait pas. La tache de sang séché qui maculait son flanc évoquait la trace d'un coup de lance.

« Et maintenant?

— Maintenant, on le réchauffe, dit Easter. Tu sais ce que tu as à faire. —Oui. Je ne peux pas.

—Si tu ne voulais pas me donner un coup de main, il ne fallait pas m'appeler. »

Elle tendit une main blanche vers Horus, caressa ses cheveux noirs. Lui la regarda avec intensité, en clignant des yeux. Puis il devint flou, comme s'il s'était trouvé au milieu d'une brume de chaleur.

L'œil du faucon qui faisait face à la déesse étincelait d'une lueur orangée. On eût dit qu'une flamme s'y était allumée;une flamme demeurée bien longtemps éteinte.

L'oiseau prit son envol, décrivant une spirale, contournant le nuage gris derrière lequel devait se trouver le soleil. À mesure qu'il grimpait, il devint tache, puis simple point, puis il ne fut plus possible que de l'imaginer. Les nuages commencèrent à mincir, à s'évaporer. Un unique rayon de soleil les pénétra, baignant le pré d'une magnifique lueur, mais l'image ne tarda pas à se modifier quand ils disparurent tout à fait. Bientôt, l'astre du matin brilla tel un soleil estival de midi, changeant la rosée en brume, la brume en néant.

30/08/2012

28/08/2012

24/08/2012

Theodore STURGEON - Les plus qu'humains - 001

Auteur : Theodore STURGEON

Titre original : More than Human.

Titre Francais : Les plus qu'humains.

Titre Francais : Les plus qu'humains.

ISBN : 2-290-31124-5

J'ai lu, Juillet 1977 - traduction : Michel Chrestien

Page 105 à 109.

— La psychanalyse, dit-il, attaque l'oignon du moi dont elle enlève les couches une à une, jusqu'à ce qu'elle atteigne à ce petit éclat du moi immaculé. Cela vous plaît-il ? Ou préférez-vous celle-ci : le psychanalyste enfonce la foreuse comme on le fait pour le pétrole. Il traverse le roc et la boue. Jusqu'au moment où il pénètre la couche convenable. Ou cette formule encore : la psychanalyse jette une poignée de motifs sexuels sur votre vie ; ils rebondissent sur les épisodes. Encore ?

J'éclatai de rire.

— Cette dernière était vraiment bonne.

— Elle était vraiment mauvaise. Elles sont toutes mauvaises, d'ailleurs. Toutes, elles veulent simplifier quelque chose de complexe, par nature. Non. Je ne vous donnerai qu'une seule formule : Personne ne sait de quoi vous souffrez, si ce n'est vous-même. Personne d'autre que vous ne peut trouver remède à votre mal. Personne, en dehors de vous, ne peut se rendre compte si le remède agit.

— Alors, pourquoi êtes-vous là ?

— Pour vous écouter.

— Je n'ai pas besoin de payer quelqu'un simplement pour m'écouter.

— Sûrement. Mais vous êtes convaincu que j'écoute de façon sélective, comme on dit.

— Vraiment, vous croyez ?... Ma foi, oui ! je crois. Et vous, en êtes-vous convaincu ?

— Non. De toute manière, vous ne le croirez jamais.

J'éclatai de rire. Il me demanda pourquoi. Je le lui dis :

— C'est parce que vous ne m'appelez plus fiston.

— Non. Pas vous... Je pourrais dire aux gens : « Qu'est-ce que vous voulez savoir sur votre compte et qui vous inquiète ? »

— Je voudrais découvrir pourquoi j'ai tué quelqu'un, lui dis-je, tout à trac.

Mais cela ne parut pas l'émouvoir.

— Etendez-vous, me dit-il.

— Sur ce canapé ?

— Oui.

— J'ai l'impression d'être un héros de bande dessinée, lui fis-je remarquer en regardant le plafond qui était gris clair.

— Et quelle est la légende ?

— J'en ai des malles pleines à la maison. C'est le titre, ça.

— Extrêmement intéressant, dit Stern, tranquillement.

J'avais beau le guetter de près, il ne bougeait pas. Je savais que c'était le genre de gars qui rit dans les profondeurs, quand il lui arrive de rire.

— Je pense que je mettrai votre réponse dans un livre, un jour... Et qu'est-ce qui peut bien vous pousser à dire ça ?... (Comme je ne lui répondais pas, il reprit :) Assez de questions, fiston. Je crois que je peux vous être utile.

Je serrai les dents si fort que j'en eus mal aux molaires. Puis je me décontractai.

— Je vous demande pardon, je regrette...

Mais il ne dit rien. De nouveau, j'eus l'impression qu'il riait sous cape. Mais il ne se moquait pas de moi.

— Quel âge avez-vous ? me demanda-t-il soudain.

— Euhhh, quinze ans.

— Euhhh, quinze ans, répéta-t-il. Et que signifie euhhh ?

— Rien du tout. J'ai quinze ans.

— Quand je vous ai demandé votre âge, vous avez hésité parce qu'un autre chiffre s'est présenté à votre esprit. Vous avez écarté l'autre chiffre pour me répondre.

— Allons donc, puisque je vous dis que j'ai quinze ans.

— Non, je ne dis pas que vous n'ayez pas quinze ans. (Il parlait avec beaucoup de patience :) Mais quel était l'autre chiffre ?

Je me fâchai de nouveau.

— Il n'y en avait pas d'autre. Qu'est-ce que vous avez à écouter tout ce que je dis et à interpréter pour faire que ça ressemble à ce que vous en pensez ?

Il ne répondit rien.

— J'ai quinze ans, répétai-je avec entêtement. (Et j'ajoutai :) Ça ne me plaît pas, et vous le savez très bien.

Il attendait toujours.

— Le chiffre, c'était huit.

— Bon, alors, vous avez huit ans. Et votre nom ?

— Gerry. (Je me redressai sur un coude et me tordis le cou pour le voir derrière moi ; il avait dévissé le tuyau de sa pipe et s'en servait pour viser la lampe de bureau à travers.) Oui ! Gerry sans euhhh !

— Bon !

Je me recouchai, fermai les yeux. « Huit, pensai-je, huit. »

— Il fait froid chez vous, dis-je.

Huit ! cuite ! fuite !... Non ! décidément. Il valait mieux ne pas y repenser. Je rouvris les yeux : le plafond était toujours gris clair. Tout allait bien. Stern se trouvait quelque part derrière moi avec sa pipe. Et il était très bien aussi. J'aspirai très lentement, une fois, deux fois, trois fois. Refermai les yeux. Huit ! cuite ! fuite ! nuit ! Rien. Ancien.

Bois. Froid. Et zut à la fin ! Je remuais, je frétillais, je m'agitais sur le divan, essayant de ne plus avoir froid. Huit. Cuite. Fuite.... Je grognais. Je tentais de couvrir de noir uni ces rimes stupides, ces huit et tout ce que cela signifiait. Mais le noir ne restait pas noir. Il fallait placer quelque chose là. Si bien que je me dessinai sur le regard un gigantesque 8 lumineux pour ne pas voir autre chose. Mais le chiffre se mit à basculer sur ses boucles comme un instantané à travers une longue-vue. Et j'étais forcé de regarder, que ça me plaise ou non.

Tout à coup, j'en eus assez et je ne résistai plus. La jumelle se rapprocha, se rapprocha. Et c'était moi.

21/08/2012

Anne DUFOURMANTELLE - Eloge du risque. - 004

Auteur : Anne DUFOURMANTELLE

Titre original : Eloge du risque.

ISBN : 978-2-228-90642-5

Manuels Payot, Mai 2011

Page 139.

Ce qu'on perd, peut-être, dans une analyse, ce n'est même pas le sens même qu'on croyait donner aux choses, c'est le « pourquoi », la cause imaginaire de votre plainte, de votre affection, de l'injustice qui la résume. C'est la certitude que cela avait déterminé votre vie pour toujours. Il n'y a pas de pourquoi, la conscience aussi bien que la manière dont elle s'inscrit dans le monde s'enroule et compose avec les possibles de ce monde. Le feuilletage très fin de multiples événements et déterminations qui produisent du réel s'est entremêlé à votre histoire avec des ramifications à n'en plus finir, bien au-delà de ce qui est perceptible d'ailleurs ; et ce qui se perd, à un moment donné, c'est la certitude d'appartenir à un monde, une langue, un territoire de reconnaissance immédiatement transmissible.

20/08/2012

Anne DUFOURMANTELLE - Eloge du risque. - 001

Auteur : Anne DUFOURMANTELLE

Titre original : Eloge du risque.

ISBN : 978-2-228-90642-5

Manuels Payot, Mai 2011

Page 33 et 35.

Prendre le risque d'être en suspens est quelque peu acrobatique, donc. On admire, au trapèze, la force et la souplesse de ceux qui ouvrent leurs bras dans le vide, et leur façon particulière de tenter le saut. Bref aperçu de l'envol. Pour ce qui est de la philosophie, les qualités attendues sont les mêmes... seulement il n'y a ni chapiteau, ni trapèze, ni personne pour vous rattraper ; on avance à tâtons avec une certaine idée de la vérité pour délimiter l'arène. Suspendre le jugement, de la Grèce à Descartes, c'est le moment de la crisis, le lieu de l'épochè. Du philosopher même. Être en suspens dans une balancelle conceptuelle sans vraiment toucher terre, et choisir de ne pas... Juger, décider, agir. Pas encore, pas tout de suite. Rester aussi longtemps que possible dans cette posture intenable qui vous commande intérieurement d'être en réserve de.... Et ne se fier à aucun concept préfabriqué, prédigéré. Être aussi loin que possible de la pensée figée en postures, en réponses, en certitudes, mais néanmoins penser.Le suspens, c'est une négation de l'action qui serait l'action même, comme l'ont si bien décrit les civilisations d'Extrême-Orient. Suspendre n'est pas attendre, différer par peur ou indécision. Il n'implique pas le passage à l'acte, il peut aussi s'effacer, se dissoudre dans son propre retrait. Il est déjà événement même, dans sa « non action » effective.

(...)

L'imaginaire éveille en général, sous nos latitudes, une méfiance séculaire. On le réduit à l'état de fonction subalterne, d'évasion au rabais pour esprits fatigués. On s'évade, dit-on, dans l'imaginaire. Et dans les plus belles pages de Pascal sur le divertissement, c'est encore sous les attraits de l'évitement de soi, de la fuite hors du monde et des mirages de l'attachement que se donne à penser la faculté d'imaginer. Pourtant, dans ce « suspens » de l'imaginaire se déploie la création comme fonction créatrice et pas uniquement, comme on le croit trop, dans sa capacité de produire de l'illusion, de la chimère, du déni. Dans notre rapport à l'imagination et à la possibilité de suspendre le jugement, c'est la volonté qui se trouve empêchée de passer à l'acte et doit éprouver, dans ce pas du funambule que j'évoquais plus haut, une passivité qui lui serait essentielle.

(...)

L'imaginaire éveille en général, sous nos latitudes, une méfiance séculaire. On le réduit à l'état de fonction subalterne, d'évasion au rabais pour esprits fatigués. On s'évade, dit-on, dans l'imaginaire. Et dans les plus belles pages de Pascal sur le divertissement, c'est encore sous les attraits de l'évitement de soi, de la fuite hors du monde et des mirages de l'attachement que se donne à penser la faculté d'imaginer. Pourtant, dans ce « suspens » de l'imaginaire se déploie la création comme fonction créatrice et pas uniquement, comme on le croit trop, dans sa capacité de produire de l'illusion, de la chimère, du déni. Dans notre rapport à l'imagination et à la possibilité de suspendre le jugement, c'est la volonté qui se trouve empêchée de passer à l'acte et doit éprouver, dans ce pas du funambule que j'évoquais plus haut, une passivité qui lui serait essentielle.

19/08/2012

CIORAN - Précis de Décomposition

Auteur : Emil CIORAN

Titre original : Précis de Décomposition.

L'histoire des idées est l'histoire de la rancune des solitaires.---------

Cette foule d'ancêtres qui se lamentent dans mon sang. Par respect pour leurs défaites, je m'abaisse aux soupirs.

--------

Point de salut, sinon dans l'imitation du silence. Mais notre loquacité est prénatale. Race de phraseurs, de spermatozoïdes verbeux, sommes chimiquement liés aux mots.

15/08/2012

Virginie DESPENTES - King Kong Théorie - 002

Auteur : Virginie DESPENTES

Titre original : King Kong Théorie.

ISBN : 2-246-68611-3

Grasset, Septembre 2006

Page 21 à 24.

Cette analyse offre une clef de lecture de la déferlante de « chaudasserie » dans l'entreprise pop actuelle. Qu'on se promène en ville, qu'on regarde MTV, une émission de variétés sur la première chaîne ou qu'on feuillette un magazine féminin, on est frappés par l'explosion du look

chienne de l'extrême, par ailleurs très seyant, adopté par beaucoup de jeunes filles. C'est en fait une façon de s'excuser, de rassurer les hommes : « regarde comme je suis bonne, malgré mon autonomie, ma culture, mon intelligence, je ne vise encore qu'à te plaire » semblent clamer les gosses en string. J'ai les moyens de vivre autre chose, mais je décide de vivre l'aliénation via les stratégies de séduction les plus efficaces.

On peut s'étonner, à première vue, de ce que les gamines adoptent avec tant d'enthousiasme les attributs de la femme-« objet », qu'elles mutilent leurs corps et l'exhibent spectaculaire-ment, en même temps que cette jeune génération valorise « la femme respectable », c'est-à-dire loin du sexe festif. La contradiction n'est qu'apparente. Les femmes adressent aux hommes un message rassurant : « n'ayez pas peur de nous. » Ça vaut le coup de porter des tenues inconfortables, des chaussures qui entravent la marche, de se faire péter le nez ou gonfler la poitrine, de s'affamer. Jamais aucune société n'a exigé autant de preuves de soumissions aux diktats esthétiques, autant de modifications corporelles pour féminiser un corps. En même temps que jamais aucune société n'a autant permis la libre circulation corporelle et intellectuelle des femmes. Le sur-marquage en féminité ressemble à une excuse suite à la perte des prérogatives masculines, une façon de se rassurer, en les rassurant. « Soyons libérées, mais pas trop. Nous voulons jouer le jeu, nous ne voulons pas des pouvoirs liés au phallus, nous ne voulons faire peur à personne. » Les femmes se diminuent spontanément, dissimulent ce qu'elles viennent d'acquérir, se mettent en position de séductrices, réintégrant leur rôle, de façon d'autant plus ostentatoire qu'elles savent que - dans le fond -il ne s'agit plus que d'un simulacre. L'accès à des pouvoirs traditionnellement masculins se mêle à la peur de la punition. Depuis toujours, sortir de la cage a été accompagné de sanctions brutales.

Ça n'est pas tant l'idée de notre propre infériorité que nous avons assimilée - quelles qu'aient été les violences des instruments de contrôle, l'histoire quotidienne nous a montré que les hommes n'étaient par nature ni supérieurs, ni si différents des femmes. C'est l'idée que notre indépendance est néfaste qui est incrustée en nous jusqu'à l'os. Et relayée par les médias, avec acharnement : combien d'articles depuis vingt ans ont été écrits sur les femmes qui font peur aux hommes, celles qui sont seules, punies pour leurs ambitions ou leurs singularités ? Comme si être veuve, abandonnée, seule en temps de guerre ou maltraitée était une invention récente. Il a toujours fallu qu'on se débrouille sans l'aide de personne. Prétendre que les hommes et les femmes s'entendaient mieux avant les années 70 est une contrevérité historique. On se côtoyait moins, c'est tout.

14/08/2012

Arthur RIMBAUD - Une Saison en enfer - 001

Auteur : Arthur RIMBAUD

Titre original : Une Saison en enfer.

Moi je suis rendu au sol avec un devoir à chercher et la réalité à étreindre.

13/08/2012

12/08/2012

Bruno TOMERA, ouvrier mécanicien, ajusteur de poésie, chercheur d'étonnements...

Poèmes de Bruno Tomera

à découvrir par exemple sur : http://evazine.com/btom/bruno_tom.htm#bt19

ou dans d'autres revues telles que Variation, Mauvaise graine, Nuage de Poussière

Merci pour le silence pendant la représentation de l'existence

Des humains j'en ai puisé deux amis

c'est peu et c'est énorme mais se donner

en pâture demande une ouverture

que j'ai condamnée après que l'un

d'eux repliant son extrait de naissance

a tiré sa révérence d'un coup de lassitude avancée.

le slalom universel nécessite des entrechats

je sais si peu danser ou sur la corde raide

me sentant plus à l'aise.

Décalquer les traits d'une figure quand accessoirement

tout vous parait vain est une prouesse de comédien,

entendre les mots cent milles fois interprétés, fatigue,

au lever du rideau l'impression du scénario est inchangée.

<<<le maquillage de la séduction souvent se liquéfie

sur le visage d'un clown triste, le fard dégoulinant vers le pathétique, enduit de la tête au pied.

Les envolées émerveillées m'inclinent à rigoler au bout

de quelques minutes si elles ne sont honnêtes, deviennent

des habitudes fripées brandies d'un creux chapeau de

magicien.

l'amour, l'amitié sont des espaces non fléchés

où le silence n'a nul besoin d'être meublé.

Couloir d'urgence

Des humains j'en ai puisé deux amis

c'est peu et c'est énorme mais se donner

en pâture demande une ouverture

que j'ai condamnée après que l'un

d'eux repliant son extrait de naissance

a tiré sa révérence d'un coup de lassitude avancée.

le slalom universel nécessite des entrechats

je sais si peu danser ou sur la corde raide

me sentant plus à l'aise.

Décalquer les traits d'une figure quand accessoirement

tout vous parait vain est une prouesse de comédien,

entendre les mots cent milles fois interprétés, fatigue,

au lever du rideau l'impression du scénario est inchangée.

<<<le maquillage de la séduction souvent se liquéfie

sur le visage d'un clown triste, le fard dégoulinant vers le pathétique, enduit de la tête au pied.

Les envolées émerveillées m'inclinent à rigoler au bout

de quelques minutes si elles ne sont honnêtes, deviennent

des habitudes fripées brandies d'un creux chapeau de

magicien.

l'amour, l'amitié sont des espaces non fléchés

où le silence n'a nul besoin d'être meublé.

Couloir d'urgence

Nous sommes assis au bord du vide sur ces sièges vissés dans l'éternité

nos mains se tendent et interpellent le silence

nos mains se tendent et se déchirent à espérer.

L'on rejoue l'enfance

nos vies sur le jeu de l'oie

se poursuivent et se croisent

au hasard du coup de dé.

Se forcer à penser ceci pour conjurer cela

entre croire et l'abandon

il y a tant de déraisons

bien humaines.

Devant la crainte et le mystère

on influence que soi.

Être est ce trop de vérité.

Nous raidis dans ces habits

taillés par l'absence

transpirons des regrets

et quelques fous serments

que nous mélangeons à jamais imparfaits

dans de fausses conjugaisons.

Remuer le silence jusqu'à ce qu'il bascule dans un vacarme assourdissant

et me perdre dans la tendresse de ton repos

quand les vagues de bombes s'apprêtent

à calmer définitivement nos rages de dents

quand les prisonniers fabriquent des cordes

pour se pendre sous le dernier rire d'un lever de soleil

quand les enfants sont prêts à être programmés

dans les fichiers d'une invraisemblable justice scientifique

quand des humains parmi d'autres humains sont emmurés

dans le coma éthylique de la solitude absolue

quand les êtres humains sont incapables d'êtres bons

Remuer le silence jusqu'à ce qu'il bascule dans un vacarme assourdissant

et me perdre dans la tendresse de ton repos ma Belle.

Duo déséquilibré dansant sous des éclats de lune.

Nous connaissons les hôpitaux psy et les regards désenchantés

quémandant une autre intuition du monde

nous connaissons les cages des flics et l'incompréhension

les bagarres sordides et les gueules de bois burinées sous les coups

de la haine et l'invention de l'amour dans les théories cupides

de bras étouffants

nous connaissons l'offense du mépris

nous connaissons le rejet des animaux abandonnés

et les bouts de nous mêmes écrasés sur la route des fous.

Remuer le silence jusqu'à ce qu'il bascule dans un vacarme assourdissant

et me perdre encore dans la tendresse de ton repos

pour que le calme s'agenouille enfin près de nos âmes

qui ne demandent rien à la vie et encore moins à la mort.

Me perdre dans la tendresse de ton repos

ma main posée sur ton ventre

ma figure enveloppée de ta chevelure rouge

ma chair sensible contre ta chair sensible

mon sourire échos de ton sourire.

Me perdre encore dans la tendresse de ton repos

Et puis repartir

Remuer le silence jusqu'à ce qu'il bascule dans un vacarme assourdissant.

Bruno Tomera

11/08/2012

André Laude, 1936-1995, Poèmes

copié dans le webzine "La Revue des Ressources"

dossier André Laude

http://www.larevuedesressources.org/des-poemes-d-andre-laude,062.html

Des poèmes d’André Laude

mercredi 20 juin 2012, par André Laude (1936-1995) (Date de rédaction antérieure : 1995).André Laude : Famille ouvrière. Exilé à Paris, renouera plus tard avec la terre-mère : l’Occitanie. Ecole sous l’occupation nazie. Premières masturbations et premières révoltes. Très tôt écrit et rêve de devenir journaliste. Fait la connaissance d’une bande de poètes et peintres anticonformistes. Militant anarchiste. Autodidacte, lance à 17 ans le cri fameux : "A nous deux Paris". Réponse de l’écho : "Pauvre con". Apprend difficilement à bien faire l’amour. Rencontre André Breton, Benjamin Péret et quelques autres "phares". Guerre d’Algérie : horreur et souffrance. Des tas de petits métiers. Quitte l’Europe pendant plusieurs années. Voyages : Cuba, Orient, Asie... Revient en Europe. Ecrit dans cent journaux et magazines. Publie des recueils de poèmes. Pauvreté, humiliation. Laisse pousser sa barbe pour cacher les cicatrices. Un seul désir : vivre et jouir sans entraves en cherchant à faire la peau du vieil homme".

Ainsi se résumait André Laude en quatrième de couverture de Joyeuse Apocalypse, publié par Stock en 1973. Le poète est mort dans la misère d’une petite chambre le 26 juin 1995. Le journal Le Monde, auquel il avait collaboré durant des années comme chroniqueur littéraire, s’est souvenu de son existence et lui a consenti une notice nécrologique, le 28 juin. Parmi une oeuvre vaste et dispersée citons Couleur végétale, Dans ces ruines campent l’homme blanc, le Testament de Ravachol, Rue des Merguez... Dans les poèmes qui suivent, fragments d’un recueil en préparation et à jamais inachevé, résonne étrangement la voix posthume du poète anarchiste.

Michel Pérelle écrivait : "Ce qui nous réjouit chez André Laude, c’est la fraîcheur, la spontanéité et son envoûtante petite musique. Il est sincère au-delà des mots, il ne s’embarrasse pas de vers mesurés, il dit tout, comme ça, à cru, et ça vibre, ça nous émeut. Voudrait-il écrire un méchant poème qu’il ne le pourrait pas. André est pauvre, malade, mais il n’est jamais amer. Il a l’orgueil des grands : la grâce. Ne nous y trompons pas, il sait tirer à boulets rouges (et noirs) sur la saloperie des hommes. Il est du Sud (Occitanie) mais il est né et vit à Paris, et il a hérité de la "douleur polonaise". Il sait, dans le Grand Nord, apprivoiser la ronde des loups, et, au Mexique, faire chanter les veuves noires. D’aucuns diront qu’il y a quelque naïveté à écrire, par exemple des journaux de voyages. D’aucuns diront qu’au fond de son désespoir, il est furieusement optimiste comme les grands révoltés. Qu’il sait que l’Humanité renaîtra de ses cendres."

(Robin Hunzinger a choisi de vous faire redécouvrir les poèmes, que nous avons publiés en 1995 dans la revue "Points de fuite", de cet auteur de génie, né le 3 mars 1936 et mort le 24 juin 1995.).

Ainsi se résumait André Laude en quatrième de couverture de Joyeuse Apocalypse, publié par Stock en 1973. Le poète est mort dans la misère d’une petite chambre le 26 juin 1995. Le journal Le Monde, auquel il avait collaboré durant des années comme chroniqueur littéraire, s’est souvenu de son existence et lui a consenti une notice nécrologique, le 28 juin. Parmi une oeuvre vaste et dispersée citons Couleur végétale, Dans ces ruines campent l’homme blanc, le Testament de Ravachol, Rue des Merguez... Dans les poèmes qui suivent, fragments d’un recueil en préparation et à jamais inachevé, résonne étrangement la voix posthume du poète anarchiste.

Michel Pérelle écrivait : "Ce qui nous réjouit chez André Laude, c’est la fraîcheur, la spontanéité et son envoûtante petite musique. Il est sincère au-delà des mots, il ne s’embarrasse pas de vers mesurés, il dit tout, comme ça, à cru, et ça vibre, ça nous émeut. Voudrait-il écrire un méchant poème qu’il ne le pourrait pas. André est pauvre, malade, mais il n’est jamais amer. Il a l’orgueil des grands : la grâce. Ne nous y trompons pas, il sait tirer à boulets rouges (et noirs) sur la saloperie des hommes. Il est du Sud (Occitanie) mais il est né et vit à Paris, et il a hérité de la "douleur polonaise". Il sait, dans le Grand Nord, apprivoiser la ronde des loups, et, au Mexique, faire chanter les veuves noires. D’aucuns diront qu’il y a quelque naïveté à écrire, par exemple des journaux de voyages. D’aucuns diront qu’au fond de son désespoir, il est furieusement optimiste comme les grands révoltés. Qu’il sait que l’Humanité renaîtra de ses cendres."

(Robin Hunzinger a choisi de vous faire redécouvrir les poèmes, que nous avons publiés en 1995 dans la revue "Points de fuite", de cet auteur de génie, né le 3 mars 1936 et mort le 24 juin 1995.).

*

Je m’appelle personne

Je me hais et je veux mourir. Je me hais

et je veux mourir.

Fermez les yeux. Songez une dernière fois

à mon profil de poète grec,

dans la plus pouilleuse île.

Je serai, à partir de ce jour, ciel, ciel et ciel.

Ciel au-delà de vos folies meurtrières.

Je serai ciel. Je serai éternel.

*

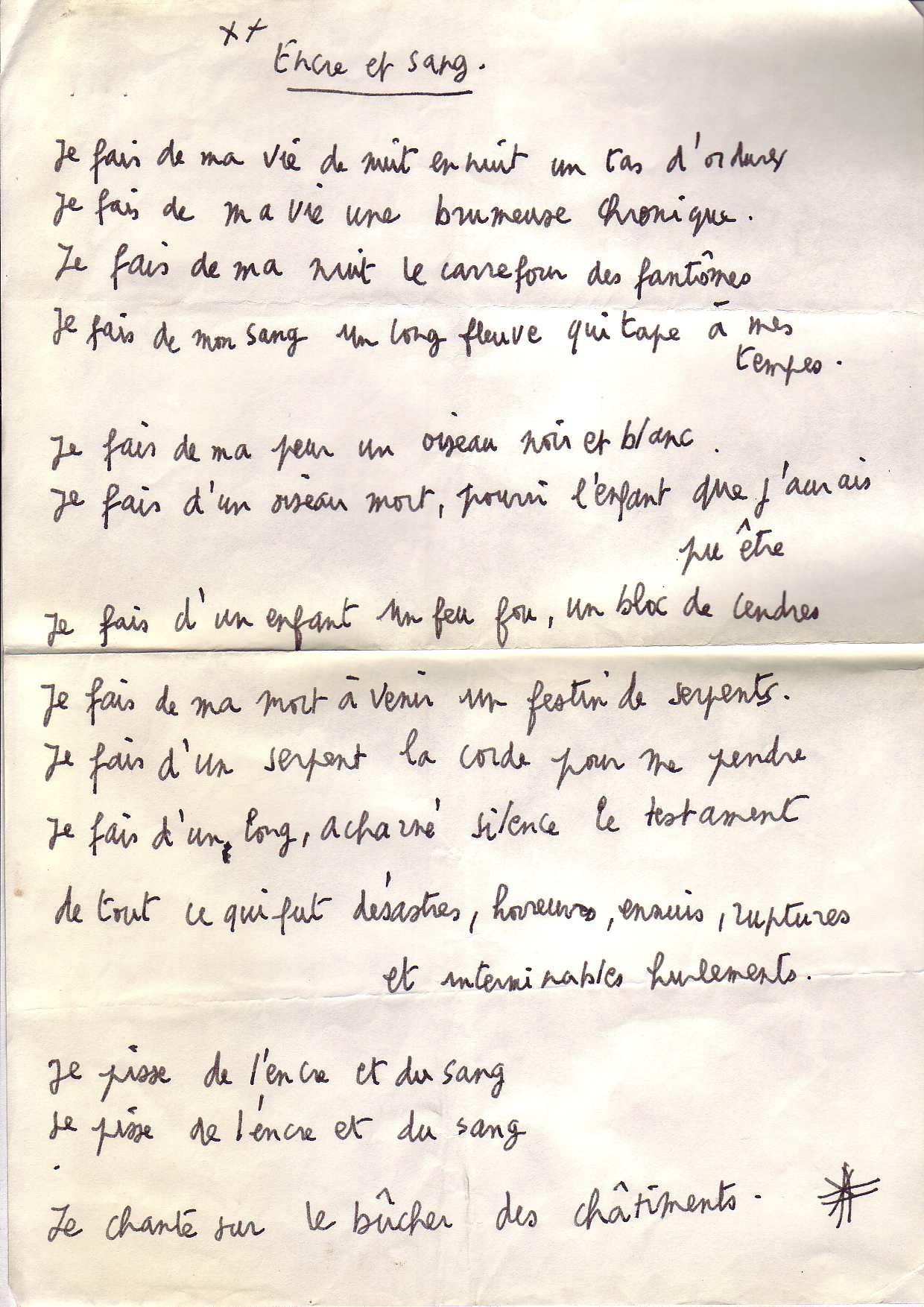

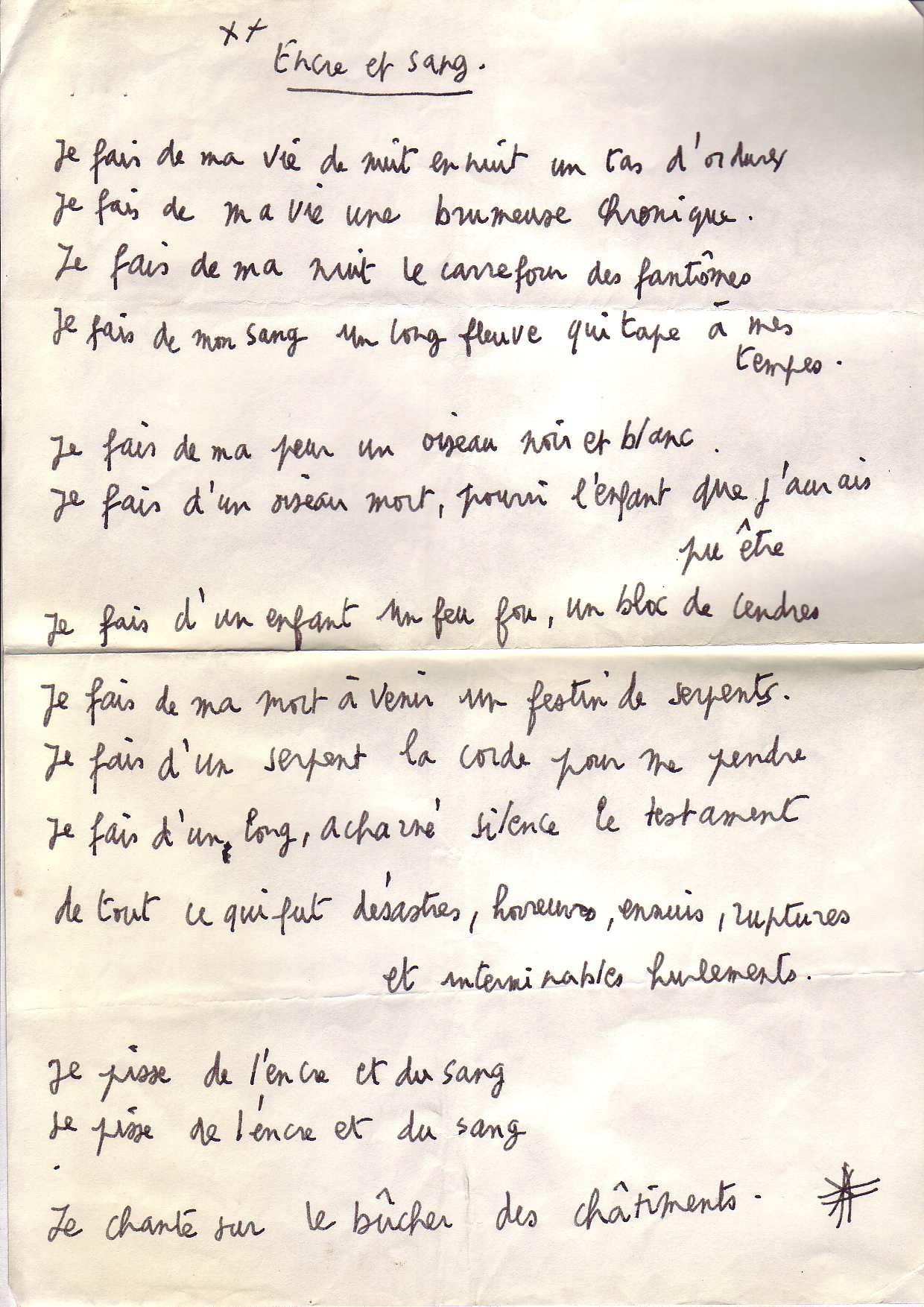

Encre et sang

Je fais de ma vie de nuit en nuit un tas d’ordures.

Je fais de ma vie une brumeuse chronique.

Je fais de ma nuit le carrefour des fantômes.

Je fais de mon sang un long fleuve

qui tape à mes tempes.

Je fais de ma peur un oiseau noir et blanc

Je fais d’un oiseau mort, pourri,

l’enfant que j’aurais pu être.

Je fais d’un enfant un feu fou, un bloc de cendres.

Je fais de ma mort à venir un festin de serpents.

Je fais d’un serpent la corde pour me pendre.

Je fais d’un long, acharné silence le testament

de tout ce qui fut désastres, horreurs, ennuis,

ruptures et interminables hurlements.

Je pisse de l’encre et du sang.

Je pisse de l’encre et du sang.

Je chante sur le bûcher des châtiments.

*

Le ver dans le fruit

Je longe le long sillon qui conduit aux morts muets.

Je songe à la neige, aux chevaux de feu,

à l’hiver des paroles.

Je vois des bois brûlés, des vaisseaux échoués,

des mouettes prises par le gel.

Je longe le fleuve de sang et de larmes

qui traverse les inquiétantes ruines.

Je sens l’odeur des prédateurs, l’urine

de la hyène, la matière fécale des jeunes bébés.

J’écris à partir d’un noyau de nuit.

J’écris à partir d’une tranchée noyée de boue.

J’écris corde au cou.

La trappe déjà tremble sous mes pieds.

Je longe le marbre froid qui donne le frisson

et chante une très étrange et vieille chanson,

qui dit qu’aujourd’hui et pour toujours

le ver est dans le fruit.

*

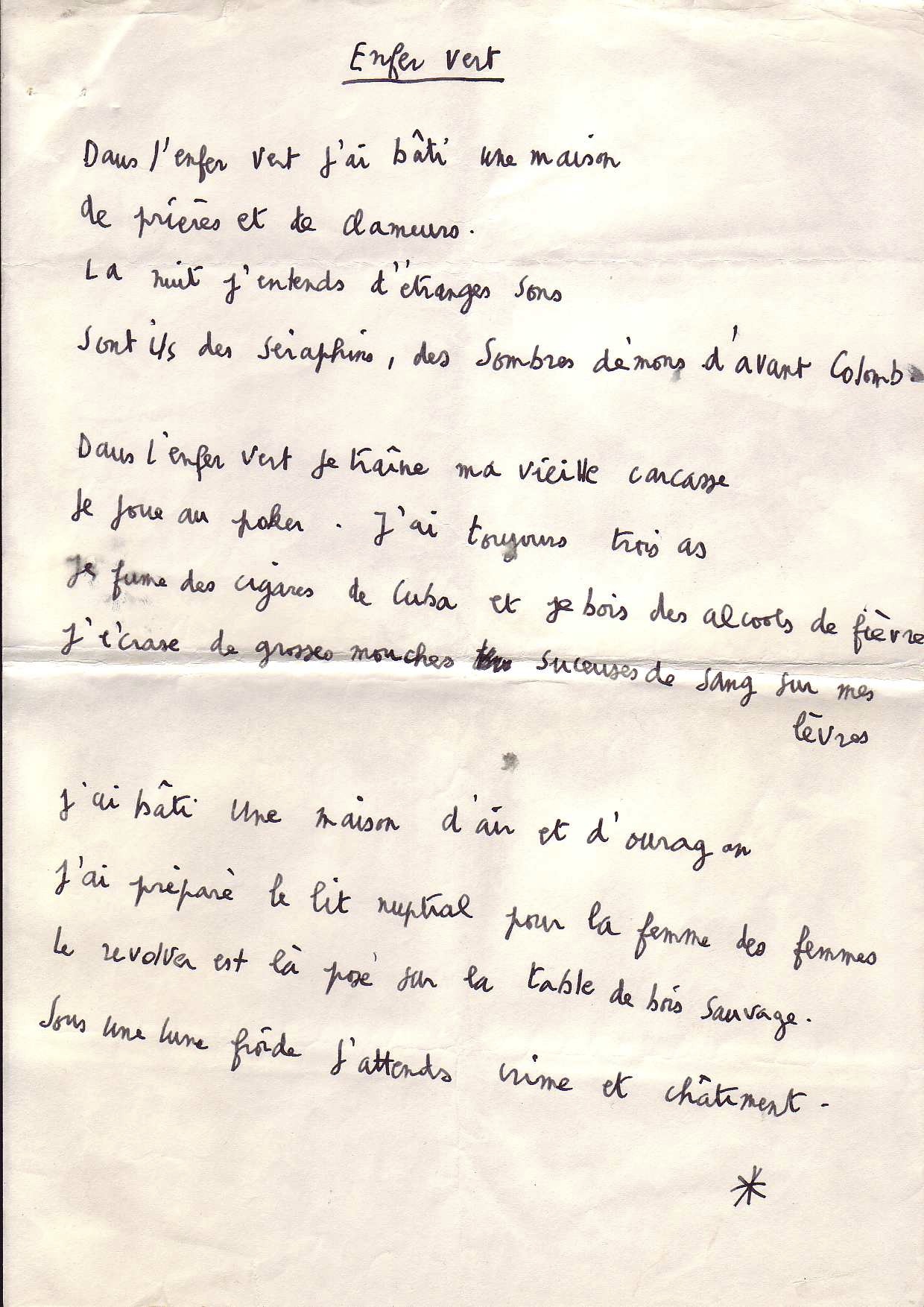

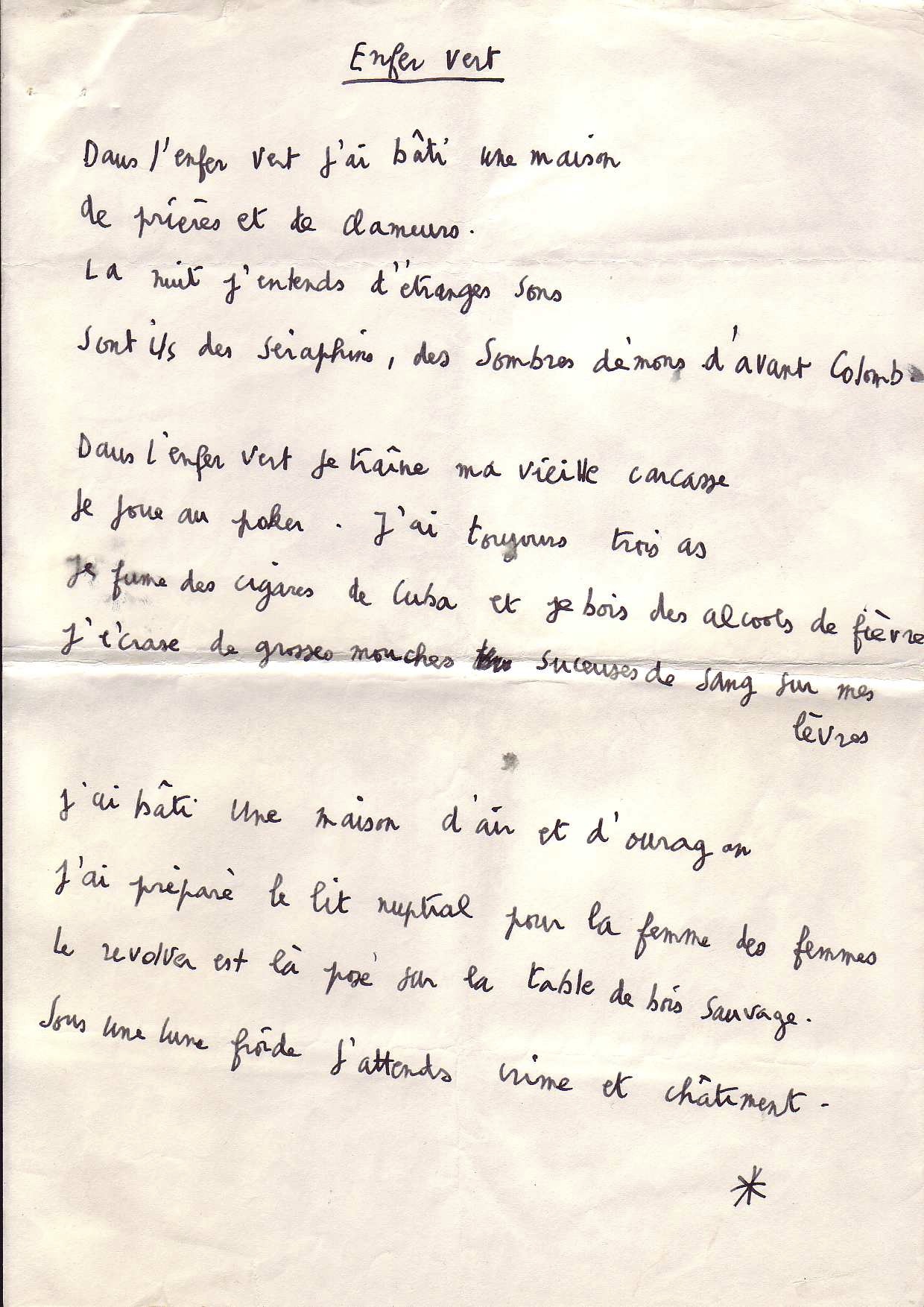

Enfer vert

Dans l’enfer vert j’ai bâti une maison

de prières et de clameurs.

La nuit j’entends d’étranges sons.

Sont-ils des Séraphins,

des sombres démons d’avant Colomb.

Dans l’enfer vert je traîne ma vieille carcasse.

Je joue au poker. J’ai toujours trois as.

Je fume des cigares de Cuba

et je bois des alcools de fièvre.

J’écrase de grosses mouches

suceuses de sang sur mes lèvres.

J’ai bâti une maison d’air et d’ouragan.

J’ai préparé le lit nuptial pour la femme des femmes.

Le revolver est là, posé sur la table de bois sauvage.

Sous une lune froide j’attends crime et châtiment.

*

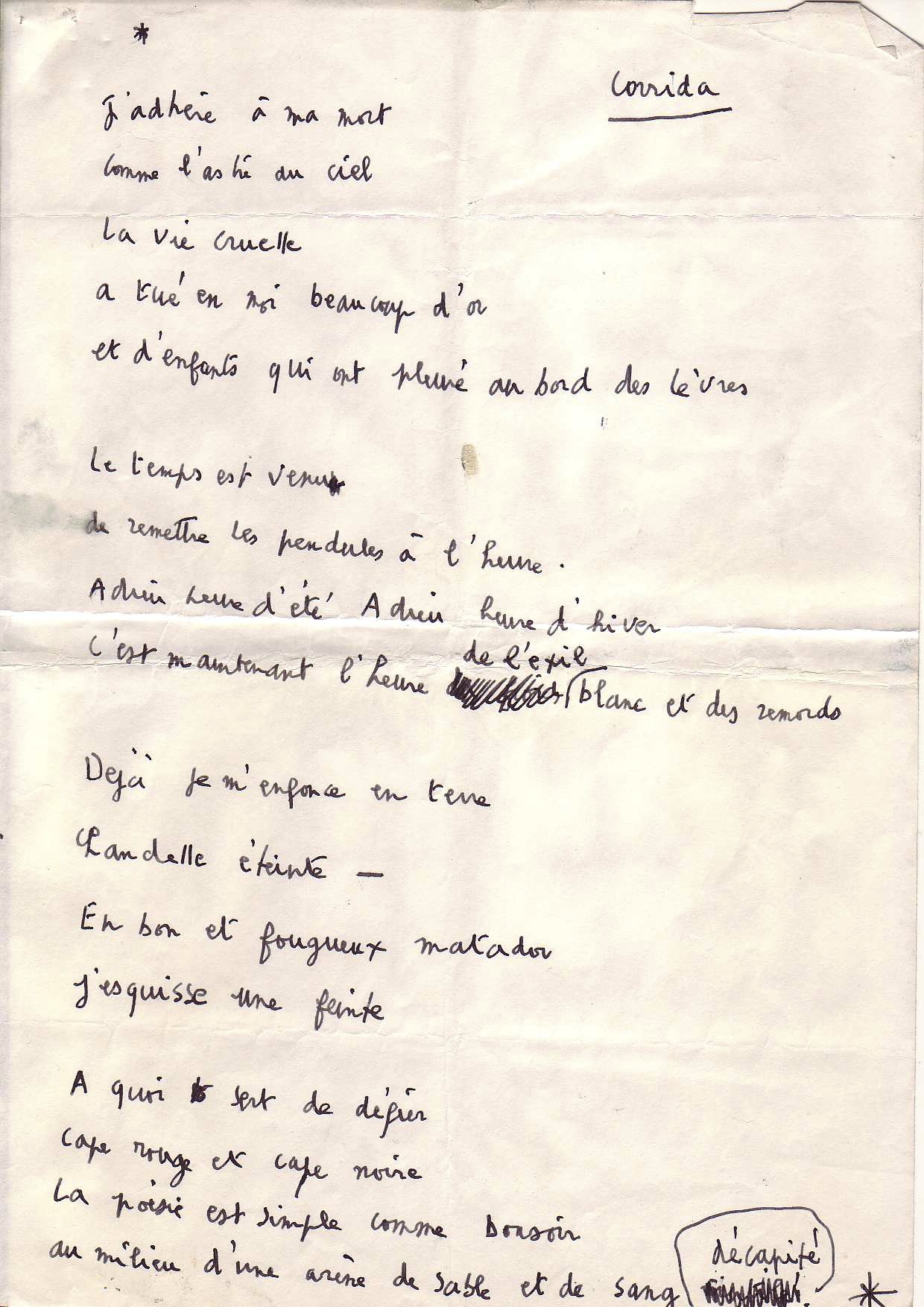

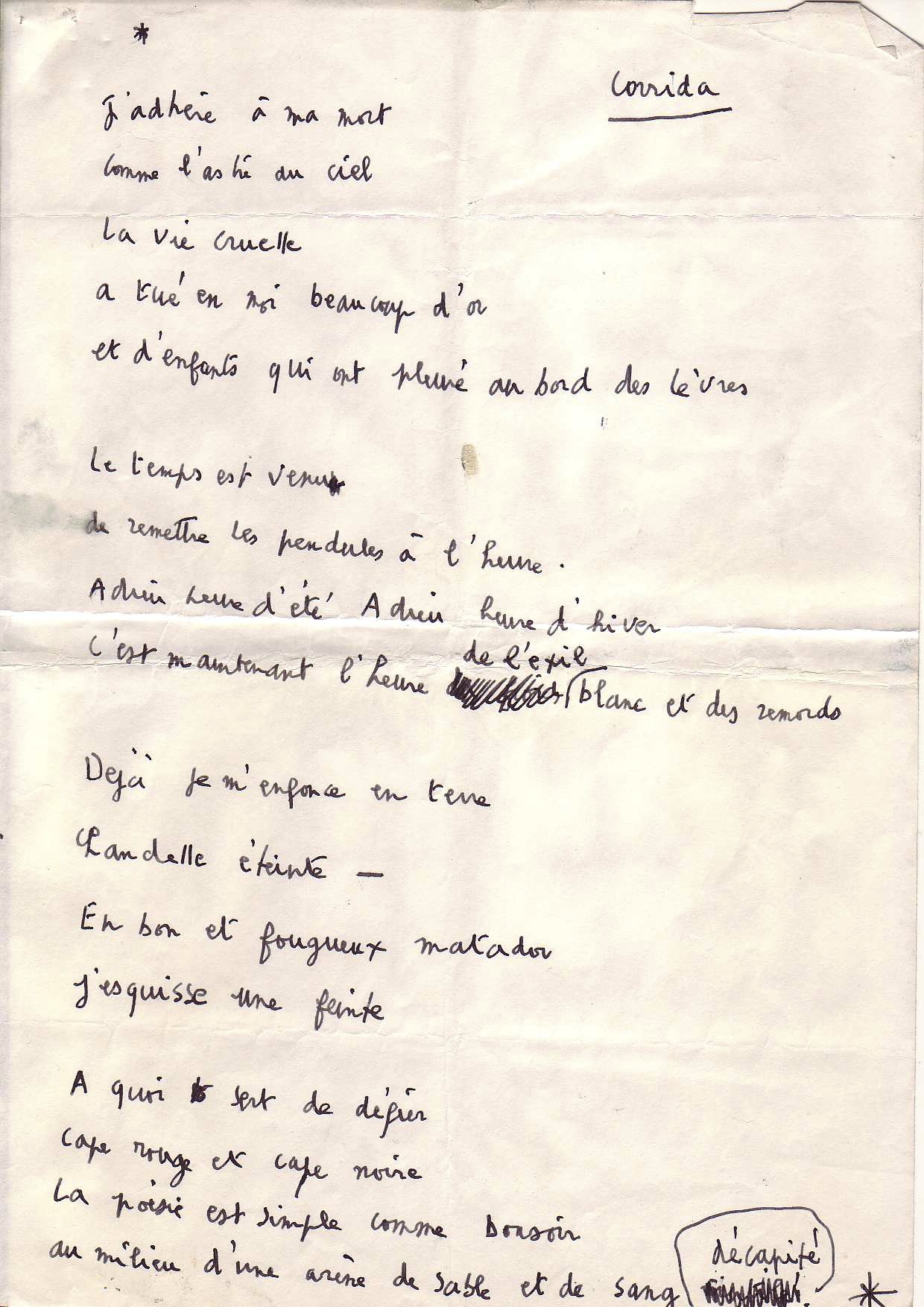

Corrida

J’adhère à ma mort comme l’astre au ciel.

La vie cruelle

a tué en moi beaucoup d’or

et d’enfants qui ont pleuré au bord des lèvres.

Le temps est venu

de remettre les pendules à l’heure.

Adieu heure d’été, Adieu heure d’hiver

c’est maintenant l’heure de l’exil blanc et des remords.

Déjà je m’enfonce en terre

chandelle éteinte.

En bon et fougueux matador

j’esquisse une feinte.

A quoi sert de défier cape rouge et cape noire.

La poésie est simple comme bonsoir

au milieu d’une arène de sable et de sang. Décapité.

*

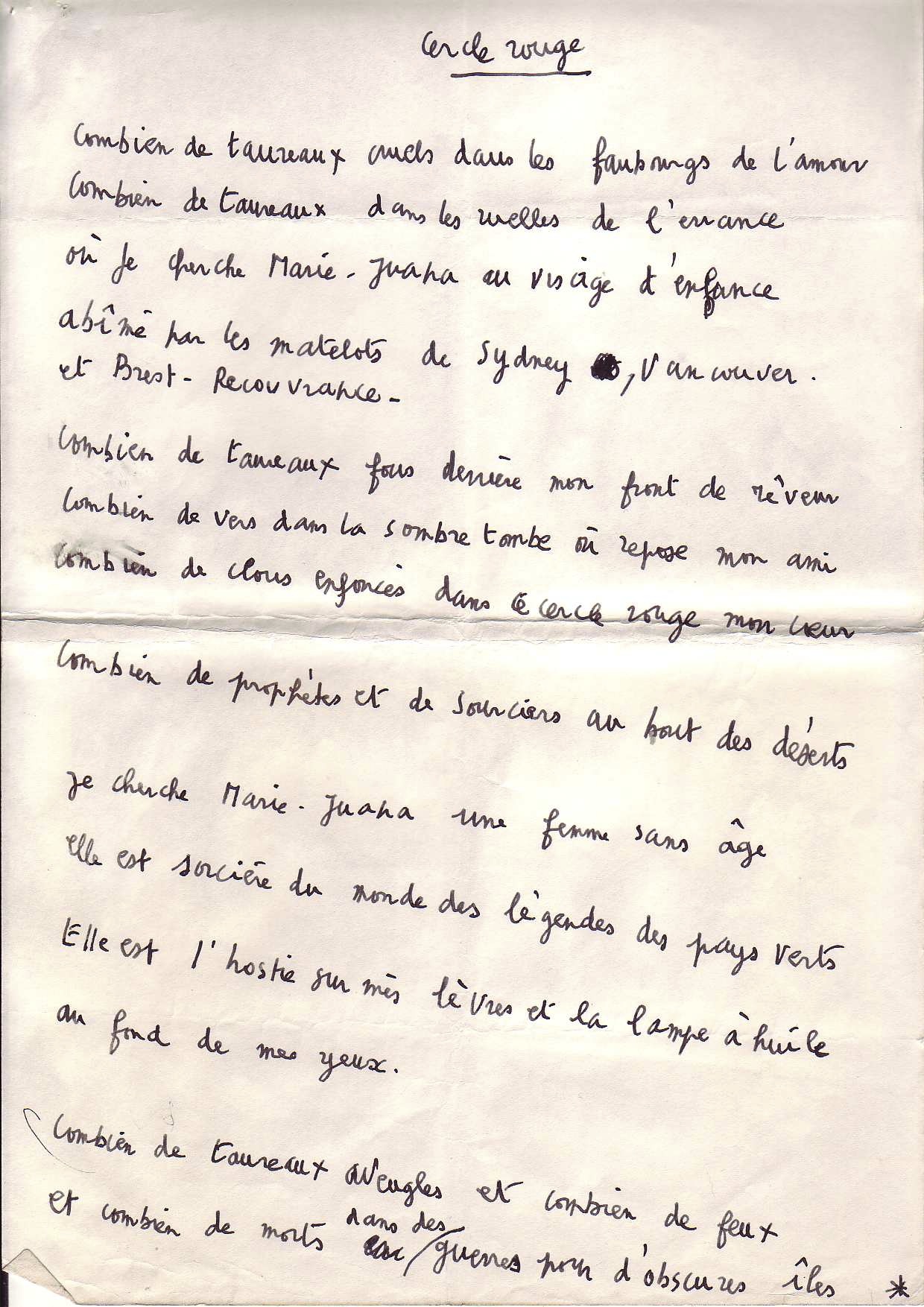

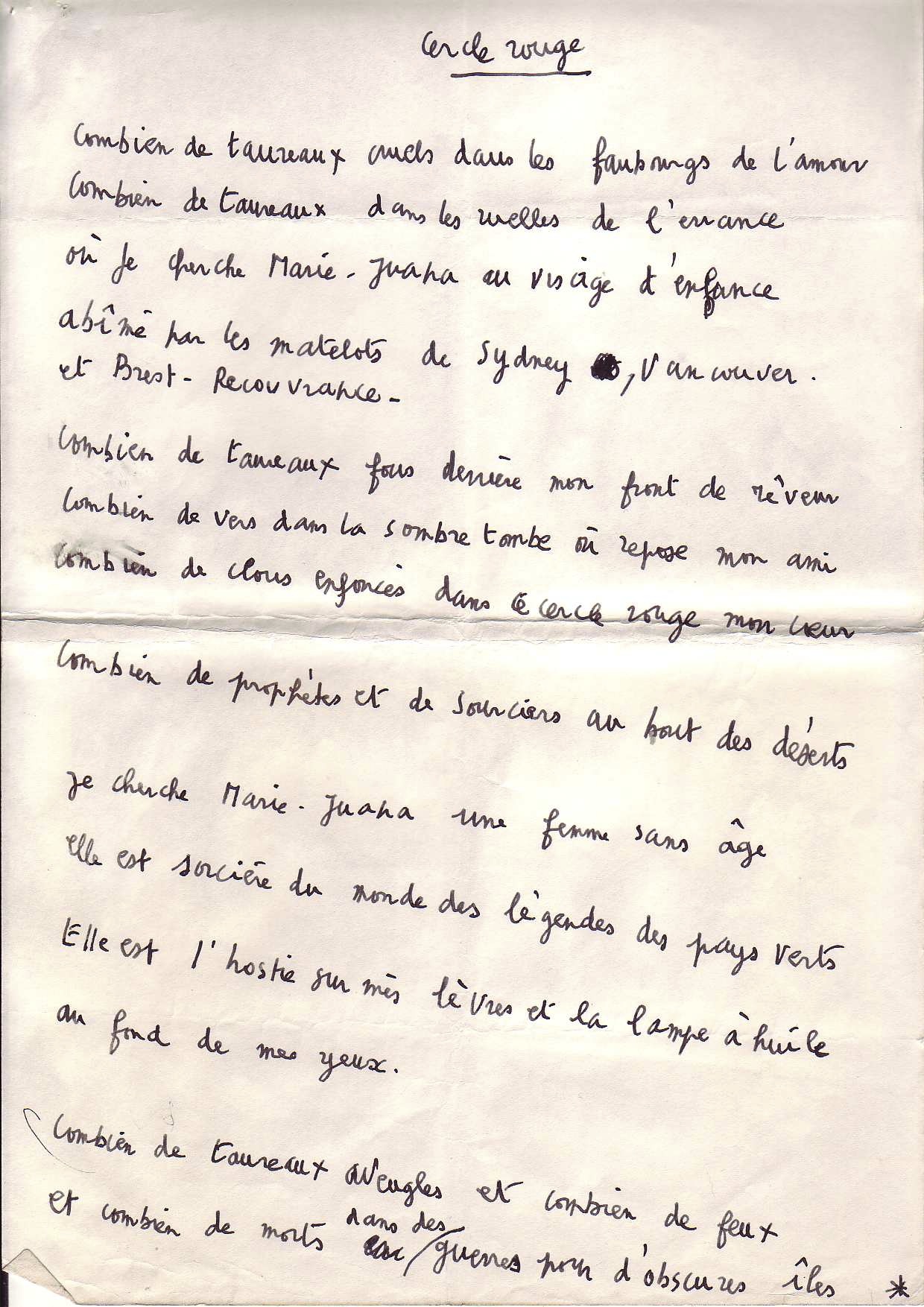

Cercle rouge

Combien de taureaux cruels dans les faubourgs de l’amour.

Combien de taureaux dans les ruelles de l’errance

où je cherche Marie-Juana au visage d’enfance abîmé

par les matelots de Sydney, Vancouver et Brest-Recouvrance.

Combien de taureaux fous derrière mon front de rêveur.

Combien de vers dans la sombre tombe où repose mon ami.

Combien de clous enfoncés dans ce cercle rouge mon coeur.

Combien de prophètes et de sourciers au bout des déserts.

Je cherche Marie-Juana une femme sans âge,

elle est sorcière du monde des légendes des pays verts.

Elle est l’hostie sur mes lèvres

et la lampe à huile au fond de mes yeux.

Combien de taureaux aveugles et combien de feux

et combien de morts dans des guerres pour d’obscures îles.

*

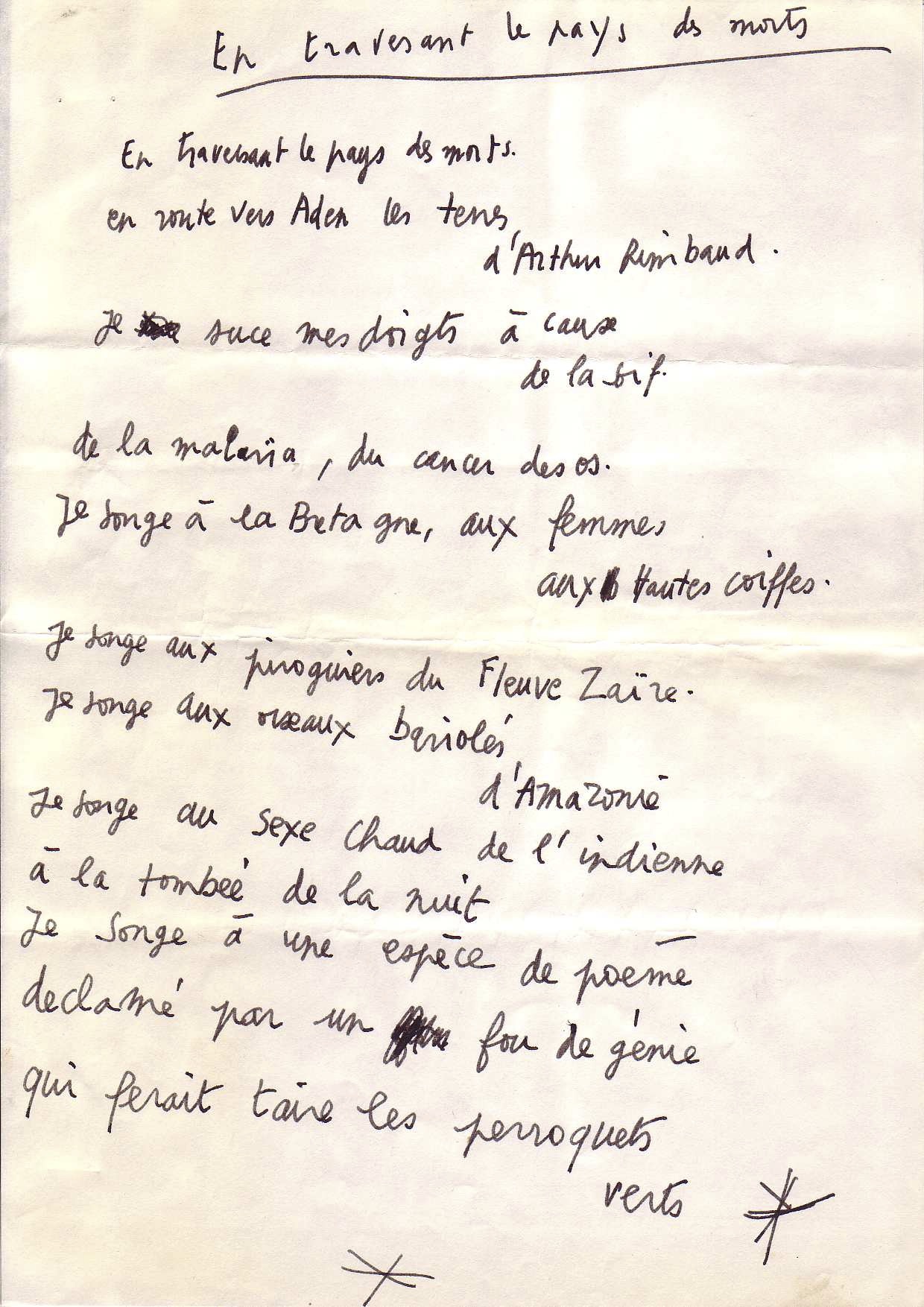

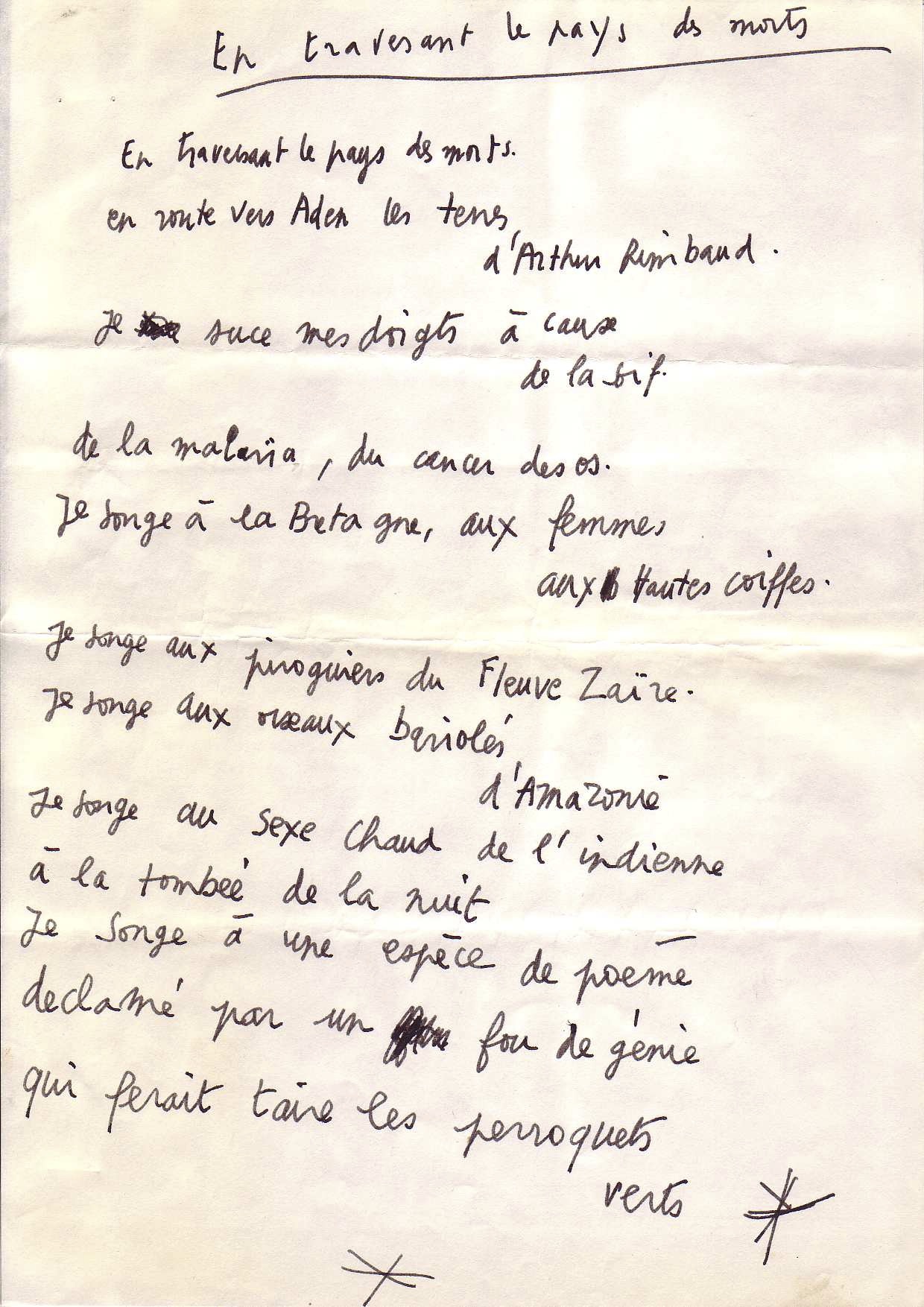

En traversant le pays des morts

En traversant le pays des morts

en route vers Aden les terres d’Arthur Rimbaud.

Je suce mes doigts à cause de la soif

de la malaria, du cancer des os.

Je songe à la Bretagne,

aux femmes aux hautes coiffes.

Je songe aux piroguiers du fleuve Zaïre.

Je songe aux oiseaux bariolés d’Amazonie.

Je songe au sexe chaud de l’indienne

à la tombée de la nuit.

Je songe à une espèce de poème

déclamé par un fou de génie

qui ferait taire les perroquets verts.

Je m’appelle personne

Je me hais et je veux mourir. Je me hais

et je veux mourir.

Fermez les yeux. Songez une dernière fois

à mon profil de poète grec,

dans la plus pouilleuse île.

Je serai, à partir de ce jour, ciel, ciel et ciel.

Ciel au-delà de vos folies meurtrières.

Je serai ciel. Je serai éternel.

*

Encre et sang

Je fais de ma vie de nuit en nuit un tas d’ordures.

Je fais de ma vie une brumeuse chronique.

Je fais de ma nuit le carrefour des fantômes.

Je fais de mon sang un long fleuve

qui tape à mes tempes.

Je fais de ma peur un oiseau noir et blanc

Je fais d’un oiseau mort, pourri,

l’enfant que j’aurais pu être.

Je fais d’un enfant un feu fou, un bloc de cendres.

Je fais de ma mort à venir un festin de serpents.

Je fais d’un serpent la corde pour me pendre.

Je fais d’un long, acharné silence le testament

de tout ce qui fut désastres, horreurs, ennuis,

ruptures et interminables hurlements.

Je pisse de l’encre et du sang.

Je pisse de l’encre et du sang.

Je chante sur le bûcher des châtiments.

*

Le ver dans le fruit

Je longe le long sillon qui conduit aux morts muets.

Je songe à la neige, aux chevaux de feu,

à l’hiver des paroles.

Je vois des bois brûlés, des vaisseaux échoués,

des mouettes prises par le gel.

Je longe le fleuve de sang et de larmes

qui traverse les inquiétantes ruines.

Je sens l’odeur des prédateurs, l’urine

de la hyène, la matière fécale des jeunes bébés.

J’écris à partir d’un noyau de nuit.

J’écris à partir d’une tranchée noyée de boue.

J’écris corde au cou.

La trappe déjà tremble sous mes pieds.

Je longe le marbre froid qui donne le frisson

et chante une très étrange et vieille chanson,

qui dit qu’aujourd’hui et pour toujours

le ver est dans le fruit.

*

Enfer vert

Dans l’enfer vert j’ai bâti une maison

de prières et de clameurs.

La nuit j’entends d’étranges sons.

Sont-ils des Séraphins,

des sombres démons d’avant Colomb.

Dans l’enfer vert je traîne ma vieille carcasse.

Je joue au poker. J’ai toujours trois as.

Je fume des cigares de Cuba

et je bois des alcools de fièvre.

J’écrase de grosses mouches

suceuses de sang sur mes lèvres.

J’ai bâti une maison d’air et d’ouragan.

J’ai préparé le lit nuptial pour la femme des femmes.

Le revolver est là, posé sur la table de bois sauvage.

Sous une lune froide j’attends crime et châtiment.

*

Corrida

J’adhère à ma mort comme l’astre au ciel.

La vie cruelle

a tué en moi beaucoup d’or

et d’enfants qui ont pleuré au bord des lèvres.

Le temps est venu

de remettre les pendules à l’heure.

Adieu heure d’été, Adieu heure d’hiver

c’est maintenant l’heure de l’exil blanc et des remords.

Déjà je m’enfonce en terre

chandelle éteinte.

En bon et fougueux matador

j’esquisse une feinte.

A quoi sert de défier cape rouge et cape noire.

La poésie est simple comme bonsoir

au milieu d’une arène de sable et de sang. Décapité.

*

Cercle rouge

Combien de taureaux cruels dans les faubourgs de l’amour.

Combien de taureaux dans les ruelles de l’errance

où je cherche Marie-Juana au visage d’enfance abîmé

par les matelots de Sydney, Vancouver et Brest-Recouvrance.

Combien de taureaux fous derrière mon front de rêveur.

Combien de vers dans la sombre tombe où repose mon ami.

Combien de clous enfoncés dans ce cercle rouge mon coeur.

Combien de prophètes et de sourciers au bout des déserts.

Je cherche Marie-Juana une femme sans âge,

elle est sorcière du monde des légendes des pays verts.

Elle est l’hostie sur mes lèvres

et la lampe à huile au fond de mes yeux.

Combien de taureaux aveugles et combien de feux

et combien de morts dans des guerres pour d’obscures îles.

*

En traversant le pays des morts

En traversant le pays des morts

en route vers Aden les terres d’Arthur Rimbaud.

Je suce mes doigts à cause de la soif

de la malaria, du cancer des os.

Je songe à la Bretagne,

aux femmes aux hautes coiffes.

Je songe aux piroguiers du fleuve Zaïre.

Je songe aux oiseaux bariolés d’Amazonie.

Je songe au sexe chaud de l’indienne

à la tombée de la nuit.

Je songe à une espèce de poème

déclamé par un fou de génie

qui ferait taire les perroquets verts.

P.-S.

Le poème qui suit nous a été gracieusement communiqué en juin 2003 par Eric B., qui témoigne : "Aprés lui avoir consacré une soirée exclusive en 1989, l’association Poésimage (disparue depuis) avait organisé une biennale d’art contemporain en 1993. Chargé du mur de poèmes, j’ai retrouvé dans mes ’cartons’ cet inédit d’André Laude. A l’époque, de chacune de ses poches, sortaient des petits tire-bouchons de papiers sur lesquels s’inscrivaient au fil des jours cette poésie couleur d’homme."

D’après un film retrouvé de Luis Buñuel

Vieux cow-boy dans canyon délabré

En dessous des aigles livides le squelette des chercheurs d’or

Vieux cow-boy rescapé de toutes les guerres indiennes

Marié jadis à Chihuahua fille de Pancho Villa

De la poussière aux yeux et ongles des mendiants chicanos

Du bleu du ciel d’Oaxaca dans le sommeil des soldats

qu’attendent des munitions pour attaquer le train du Président gringo

Vieux cow-boy aux cent cicatrices qui hier encore tuait au nom du Père et du Fils

Vieux cow-boy mort à l’est du Rio qui rêve comme Fenimore Cooper d’une carabine sans crosse ni canon

André Laude, 22 mai 1993

D’après un film retrouvé de Luis Buñuel

Vieux cow-boy dans canyon délabré

En dessous des aigles livides le squelette des chercheurs d’or

Vieux cow-boy rescapé de toutes les guerres indiennes

Marié jadis à Chihuahua fille de Pancho Villa

De la poussière aux yeux et ongles des mendiants chicanos

Du bleu du ciel d’Oaxaca dans le sommeil des soldats

qu’attendent des munitions pour attaquer le train du Président gringo

Vieux cow-boy aux cent cicatrices qui hier encore tuait au nom du Père et du Fils

Vieux cow-boy mort à l’est du Rio qui rêve comme Fenimore Cooper d’une carabine sans crosse ni canon

André Laude, 22 mai 1993

04/08/2012

Virginie DESPENTES - King Kong Théorie - 003

Auteur : Virginie DESPENTES

Titre original : King Kong Théorie.

ISBN : 2-246-68611-3

Grasset, Septembre 2006

Page 28 à 31.

On entend aujourd'hui des hommes se lamenter de ce que l'émancipation féministe les dévirilise. Ils regrettent un état antérieur, quand leur force prenait racine dans l'oppression féminine. Ils oublient que cet avantage politique qui leur était donné a toujours eu un coût : les corps des femmes n'appartiennent aux hommes qu'en contrepartie de ce que les corps des hommes appartiennent à la production, en temps de paix, à l'état en temps de guerre. La confiscation du corps des femmes se produit en m^me temps que la confiscation du corps des hommes. Il n'y a des gagnants dans cette affaire que quelques dirigeants.

(...)

De la même manière, les femmes auraient intérêt à mieux penser les avantages de l'accession des hommes à une paternité active, plutôt que profiter du pouvoir qu'on leur confère politiquement, via l'exaltation de l'instinct maternel. Le regard du père sur l'enfant constitue une révolution en puissance. Ils peuvent notamment signifier aux filles qu'elles ont une existence propre, en dehors du marché de la séduction, qu'elles sont capables de force physique, d'esprit d'entreprise et d'indépendance, et de les valoriser pour cette force, sans crainte d'une punition immanente. Ils peuvent signaler aux fils que la tradition machiste est un piège, une sévère restriction des émotions, au service de l'armée et de l'Etat.

Car la virilité traditionnelle est une entreprise aussi mutilatrice que l'assignement à la féminité. Qu'est-ce que ça exige, au juste, être un homme, un vrai ? Répression des émotions. Taire sa sensibilité. Avoir honte de sa délicatesse, de sa vulnérabilité. Quitter l'enfance brutalement, et définitivement : les hommes-enfants n'ont pas bonne presse. Etre angoissé par la taille de sa bite. Savoir faire jouir les femmes sans qu'elles sachent ou veuillent indiquer la marche à suivre. Ne pas montrer sa faiblesse. Museler sa sensualité. S'habiller dans des couleurs ternes, porter toujours les mêmes chaussures pataudes, ne pas jouer avec ses cheveux, ne pas porter trop de bijoux, ni aucun maquillage. Devoir faire le premier pas, toujours. N'avoir aucune culture sexuelle pour améliorer son orgasme. Ne pas savoir demander d'aide. Devoir être courageux, même si on n'en a aucune envie. Valoriser la force quel que soit son caractère. Faire preuve d'agressivité. Avoir un accès restreint à la paternité. Réussir socialement, pour se payer les meilleures femmes.

(...)

Afin que, toujours, les femmes donnent les enfants pour la guerre, et que les hommes acceptent d'aller se faire tuer pour sauver les intérêts de trois ou quatre crétins à vue courte.

Si nous n'allons pas vers cet inconnu qu'est la révolution des genres, nous connaissons exactement ce vers quoi nous régressons. Un Etat tout-puissant qui nous infantilise, intervient dans toutes nos décisions, pour notre propre bien, qui - sous prétexte de mieux nous protéger - nous maintient dans l'enfance, l'ignorance, la peur de la sanction, de l'exclusion. Le traitement de faveur qui jusqu'alors était réservé aux femmes, avec la honte comme outil de pointe pour les tenir dans l'isolement, la passivité, l'immobilisme, pourrait s'étendre à tous. Comprendre les mécaniques de notre infériorisation, et comment nous sommes amenées à en être les meilleurs vigiles, c'est comprendre les mécaniques de contrôle de toute la population. Le capitalisme est une religion égalitariste, en ce sens qu'elle nous soumet tous, et amène chacun à se sentir piégé, comme le sont toutes les femmes.

03/08/2012

02/08/2012

Virginie DESPENTES - King Kong Théorie - 001

Auteur : Virginie DESPENTES

Titre original : King Kong Théorie.

ISBN : 2-246-68611-3

Grasset, Septembre 2006

Page 11 et 12.

La figure de la looseuse de la féminité m'est plus que sympathique, elle m'est essentielle. Exactement comme la figure du looser social, économique ou politique. Je préfère ceux qui n'y arrivent pas pour la bonne et simple raison que je n'y arrive pas très bien, moi-même. Et que dans l'ensemble l'humour et l'inventivité se situent plutôt de notre côté. Quand on n'a pas ce qu'il faut pour se la péter, on est souvent plus créatifs. Je suis plutôt King Kong que Kate Moss, comme fille. Je suis ce genre de femme qu'on n'épouse pas, avec qui on ne fait pas d'enfant, je parle de ma place de femme toujours trop tout ce qu'elle est, trop agressive, trop bruyante, trop grosse, trop brutale, trop hirsute, toujours trop virile, me dit-on. Ce sont pourtant mes qualités viriles qui font de moi autre chose qu'un cas social parmi les autres. Tout ce que j'aime de ma vie, tout ce qui m'a sauvée, je le dois à ma virilité. C'est donc ici en tant que femme inapte à attirer l'attention masculine, à satisfaire le désir masculin, et à me satisfaire d'une place à l'ombre que j'écris.

(...)

Je m'en tape de mettre la gaule à des hommes qui ne me font pas rêver. Il ne m'est jamais paru flagrant que les filles séduisantes s'éclataient tant que ça. Je me suis toujours sentie moche, je m'en accommode d'autant mieux que ça m'a sauvée d'une vie de merde à me coltiner des mecs gentils qui ne m'auraient jamais emmenée plus loin que la ligne bleue des Vosges. Je suis contente de moi, comme ça, plus désirante que désirable.

01/08/2012

11/07/2012

06/07/2012

01/07/2012

John IRVING - L'Hôtel New Hampshire - 001

Auteur : John IRVING

Titre original : The Hotel New Hampshire.

Titre Francais : L'Hôtel New Hampshire.

Titre Francais : L'Hôtel New Hampshire.

ISBN : 2-02-025586-3

Ed. Seuil, collection Points, Avril 1982, traduction Maurice Rambaud

Page 308 à 311.

Voici venu le moment de vous parler d'une femme qui elle aussi, avait été violée, mais le jour où je lui raconta l'histoire de Franny, et lui confiai mon sentiment que Franny avait assumé son viol — en ne l'assumant pas, peut-être, ou en niant le pire —, cette femme me déclara sans ambages que Franny et moi avions tort.

— Tort ? dis-je.

— Tu l'as dit, mon joli, dit cette femme. Franny a été violée, pas seulement tabassée. Et ces salauds ont bel et bien eu son « moi intime » — comme dit ton enfoiré de pote noir. Qu'est-ce qu'il en sait, lui? Un expert en matière de viol sous prétexte qu'il a une soeur? Ta sœur s'est dépouillée de la seule arme qu'elle avait contre ces fumiers — leur sperme. Et personne ne l'a empêchée de se laver, personne ne l'a obligée à affronter le problème — résultat, elle devra l'affronter toute sa vie. En fait, en ne luttant pas d'emblée contre ses agresseurs, elle a sacrifié son intégrité — et toi, m'avait dit cette femme, tu as trouvé commode de colporter la nouvelle du viol de ta sœur, et ce viol, tu l'as dépouillé de son intégrité en détalant pour chercher un héros, au lieu de demeurer sur place pour t'en occuper toi-même.

— L'intégrité d'un viol ? avait dit Frank.

— Je suis parti chercher de l'aide, avais-je dit. Ils m'auraient dérouillé à mort si j'étais resté, et, de toute façon, ils l'auraient violée.

— Faut que je parle à ta sœur, chéri, dit cette femme. Elle mijote dans sa psychologie d'amateur et, crois-moi, ça ne peut pas marcher : le viol, ça me connaît.

— Pouah ! avait dit un jour Iowa Bob. La psychologie, c'est toujours de l'amateurisme. Merde pour cet enfoiré de Freud et tous les autres !

— Ce Freud-là, en tout cas, avait ajouté papa.

Et peut-être aussi, merde pour notre Freud, devais-je souvent penser par la suite.

Bref, cette spécialiste du viol qualifiait de foutaises la réaction apparente de Franny au viol dont elle avait été victime ; et que Franny continuât à envoyer des lettres à Chipper Dove me laissait perplexe. Selon cette spécialiste du viol, il s'agissait en fait de tout autre chose, le viol n'avait pas cet effet-là — en aucune façon. Elle savait, disait-elle. La chose lui était arrivée. A l'université, elle s'était affiliée à un club de femmes qui, toutes, avaient été violées, et elles étaient tombées d'accord sur la signification correcte qu'il convenait d'attribuer au viol, et sur les réactions correctes qu'il convenait de lui opposer. Avant même qu'elle aborde le sujet avec Franny, je devinai l'importance désespérée qu'avait pour cette femme son malheur intime, et comment — dans son esprit — la seule réaction crédible à l'événement du viol était la sienne. Que quelqu'un ait pu réagir différemment à une agression analogue signifiait simplement à ses yeux qu'il ne pouvait s'agir d'une agression du même ordre.

— Les gens sont ainsi, aurait dit Iowa Bob. Ils ont besoin de parer leurs pires expériences d'une valeur universelle. En un sens, cela les réconforte.

Et qui peut les blâmer ? Discuter avec des gens de ce genre est exaspérant et ne sert à rien ; victimes d'une expérience qui a nié leur humanité, ils s'obstinent à dénier aux autres un autre genre d'humanité, à savoir l'authentique diversité de l'espèce humaine — qui va de pair avec son uniformité. Dommage pour cette femme.

— Je parierais qu'elle a eu une vie très malheureuse, aurait dit Iowa Bob.

Tout juste : cette femme avait eu une vie très malheureuse. Cette femme spécialiste du viol n'était autre que Susie l'ourse.

— Et tu oses parler de « petit événement parmi tant d'autres », Franny ? fit Susie l'ourse. Quelle connerie ! Tu parles de « jour le plus heureux de ma vie » ? Quelle connerie ! Ces voyous n'avaient pas seulement envie de te baiser, ma chérie, ils voulaient te voler ta force, et tu les as laissés faire. Toute femme qui accepte une violation de son

corps avec tant de passivité... comment oses-tu vraiment dire que tu avais toujours su, d'une certaine façon, que Chip Dove serait « le premier ». Ma pauvre chérie, tu as minimisé l'énormité de ce que tu as subi — tout simplement pour pouvoir l'encaisser un peu plus facilement.

— De quel viol parle-t-on, Susie? demanda Franny Je veux dire, tu as eu ton viol, j'ai eu le mien. Si je dis qui personne n'a eu mon moi intime, eh bien, personne ne l'a eu. Tu crois qu'ils réussissent à l'avoir à tous les coups?

— Ça, tu l'as dit, ma jolie, dit Susie. Un violeur se sert de sa bitte comme d'une arme. Personne ne se sert d'une arrrS contre toi sans t'avoir. Par exemple, ta vie sexuelle ces temps-ci, ça marche?

— Elle n'a que seize ans, dis-je. A seize ans, elle n'est pas censée avoir une vie sexuelle tellement intense.

— Je ne mélange pas tout, dit Franny. Le sexe et le viol ça fait deux. Le jour et la nuit.

— Dans ce cas, Franny, pourquoi répètes-tu toujours quel Chipper Dove a été «le premier»? demandai-je calmement.

— Tu l'as dit, mon joli — tout est là, fit Susie l'ourse.

— Écoutez, nous dit Franny — tandis que Frank, gêné, jouait au solitaire en feignant de ne rien entendre, et que Lilly suivait notre conversation comme un tournoi de tennis! dont toutes les balles commandaient le respect. Écoutez, dit Franny, le problème, c'est que mon viol m'appartient. Il est I à moi. Il m'appartient. J'en fais ce que je veux.

— Mais tu n'en fais rien, dit Susie. Tu ne t'es jamais mise assez en colère. Il faut que tu te mettes en colère. Il faut justement que tu deviennes féroce.

— Il faut que tu finisses par te sentir obsédée et que tu le restes, dit Frank, en roulant des yeux et citant Iowa Bob.

— Je parle sérieusement, reprit Susie l'ourse.

Elle était trop sérieuse, bien sûr — mais plus sympathique qu'elle n'avait semblé tout d'abord. Finalement, et avec le temps, Susie l'ourse assumerait son viol. Elle dirigerait, par la suite, un remarquable centre d'assistance aux victimes du viol, et se ferait un nom comme conseillère en matière de viol, en soutenant que de tous les problèmes le plus important est de savoir « à qui appartient le viol ». Elle finirait par comprendre que, même si pour elle-même sa colère était fondamentalement saine, peut-être que, pour Franny, à l'époque, elle n'aurait pas été des plus saines. «Il faut laisser à la victime le temps de ventiler », écrirait-elle sagement dans sa rubrique — et aussi : « Il ne faut pas confondre ses propres problèmes avec ceux de la victime. » Plus tard, Susie l'ourse deviendrait une vraie spécialiste en matière de viol — et l'auteur de la formule célèbre : « Attention, le vrai problème d'un viol n'est peut-être pas votre vrai problème ; réfléchissez qu'il peut en exister plus d'un. » Et, à tous ses adjoints, elle soulignait ce point : « Il est essentiel de comprendre que les victimes réagissent et s'adaptent à une crise de ce genre de multiples façons. Quant aux symptômes habituels, il arrive qu'une victime les manifeste tous, ou n'en manifeste aucun, ou encore seulement certains : culpabilité, dénégation, colère, confusion, peur ou même tout autre chose. Quant aux problèmes, ils peuvent surgir au bout d'une semaine, d'une année, de dix ans ou encore jamais. »

29/06/2012

Anne DUFOURMANTELLE - Eloge du risque. - 003

Auteur : Anne DUFOURMANTELLE

Titre original : Eloge du risque.

ISBN : 978-2-228-90642-5

Manuels Payot, Mai 2011

Page 126 et 127.

Au risque d'inviter une femme à danser un rock et lui chuchoter : « fermez les yeux ».

Au risque de partir en voiture pour aller dîner en ville et finir à Rome, le lendemain, après avoir roulé toute la nuit, parce qu'on a changé d'idée.

Au risque de voir votre homme pour la cinquantième fois décliner l'offre du petit vendeur de roses (fripées) pakistanais, et lui acheter toute la brassée pour l'offrir à tous ceux qui sont là dans la salle.

Au risque des nuits blanches.

Au risque d'écrire à un(e) presque inconnu(e) une lettre d'amour à partir d'un presque rien qui vous aura traversé dans une fulgurance inconnue de vous jusqu'alors.

Au risque de pas cesser de faire l'amour.

Au risque de prier sans le secours d'aucun Dieu, ou même avec.

Au risque de l'amitié, cachée, folle, éperdue, infinie. Pire qu'un amour.

Au risque de l'ennui, et aimer cet ennui sans secours.

Au risque de marcher seul dans une ville et attendre que survienne, à cet instant, le sens de toute une vie ; savoir que le lendemain tout disparaîtra.

Au risque d'écouter la Passion selon saint Matthieu de Bach en boucle.

Au risque de prendre sur soi la responsabilité dévolue à un autre, tout sauf un principe de précaution.

Au risque de ramasser sur la plage des petits cailloux de verre dépolis par la mer et de les disperser ensuite, le soir.

Au risque d'un communisme de pensée.

Au risque de la joie.

Au risque d'inviter une femme à danser un rock et lui chuchoter : « fermez les yeux ».

Au risque de partir en voiture pour aller dîner en ville et finir à Rome, le lendemain, après avoir roulé toute la nuit, parce qu'on a changé d'idée.

Au risque de voir votre homme pour la cinquantième fois décliner l'offre du petit vendeur de roses (fripées) pakistanais, et lui acheter toute la brassée pour l'offrir à tous ceux qui sont là dans la salle.

Au risque des nuits blanches.

Au risque d'écrire à un(e) presque inconnu(e) une lettre d'amour à partir d'un presque rien qui vous aura traversé dans une fulgurance inconnue de vous jusqu'alors.

Au risque de pas cesser de faire l'amour.

Au risque de prier sans le secours d'aucun Dieu, ou même avec.

Au risque de l'amitié, cachée, folle, éperdue, infinie. Pire qu'un amour.

Au risque de l'ennui, et aimer cet ennui sans secours.

Au risque de marcher seul dans une ville et attendre que survienne, à cet instant, le sens de toute une vie ; savoir que le lendemain tout disparaîtra.

Au risque d'écouter la Passion selon saint Matthieu de Bach en boucle.

Au risque de prendre sur soi la responsabilité dévolue à un autre, tout sauf un principe de précaution.

Au risque de ramasser sur la plage des petits cailloux de verre dépolis par la mer et de les disperser ensuite, le soir.

Au risque d'un communisme de pensée.

Au risque de la joie.

13/06/2012

Anne DUFOURMANTELLE - Eloge du risque. - 002

Auteur : Anne DUFOURMANTELLE

Titre original : Eloge du risque.

ISBN : 978-2-228-90642-5

Manuels Payot, Mai 2011

Page 123.

Ce qui relie chacun de nous, au risque, c'est notre propre vie. In fine, c'est ce que dit la langue : risquer sa vie. Mais que signifie ce possessif venu subrepticement s'imposer là : « sa » vie, c'est-à-dire la sienne en propre, et non « la » vie ? Quel est le statut de ce possessif : sa ? Jusqu'où notre vie est-elle vraiment la nôtre et que possédons-nous au juste lorsque nous disons "ma" vie ? Marie Depussé dit dans son très beau livre sur La Borde1 que les pronoms possessifs sont de tout petits remparts qu'on élève pour se protéger du réel, ou du désir, et que parfois c'est la même chose. C'est en tout cas ce qui vient bouleverser la belle ordonnance de notre monde, les alibis qu'on s'est trouvés, les souvenirs qu'on révère et ceux que l'on tait, les bords de la honte comme ceux de l'angoisse dont aucune frontière ne vient à bout.

1. Marie Depussé, Dieu gît dans les détails, POL, 2002 (titre repris d'une expression d'Aby Warburg).

Inscription à :

Articles (Atom)